○上島町入札後審査型一般競争入札実施要綱

平成29年3月30日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が発注する建設工事についての入札及び契約手続のうち、入札後審査型一般競争入札に関し、上島町財務規則(平成16年上島町規則第45号。以下「規則」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「入札後審査型一般競争入札」(以下「一般入札」という。)とは、入札参加申請の手続を簡略化し、入札執行後に最低の価格をもって入札した者又は上島町建設工事簡易型総合評価落札方式実施要領(以下「総合評価実施要領」という。)に基づく総合評価落札方式(以下「総合評価方式」という。)による評価値の最も高い者から順に、入札参加資格を審査して落札者を決定する一般競争入札をいう。

(対象工事)

第3条 一般入札の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、設計金額5,000万円以上のものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(入札参加者の資格)

第4条 一般入札に参加することができる者は、次に掲げる条件を満たす者とする。

(1) 一般入札の公告日の前日において、規則第88条第4項に規定する名簿に、当該公告で指定される業種について登載されていること。

(2) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条の2に規定する経営事項審査を受けていること。

(3) 上島町建設工事指名停止処分要綱(平成16年上島町訓令第25号。以下「停止処分要綱」という。)に基づく指名停止期間中にないこと。

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4の規定に該当しないこと。

(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更正手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと(会社更生法の規定による更正計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている場合を除く。)。

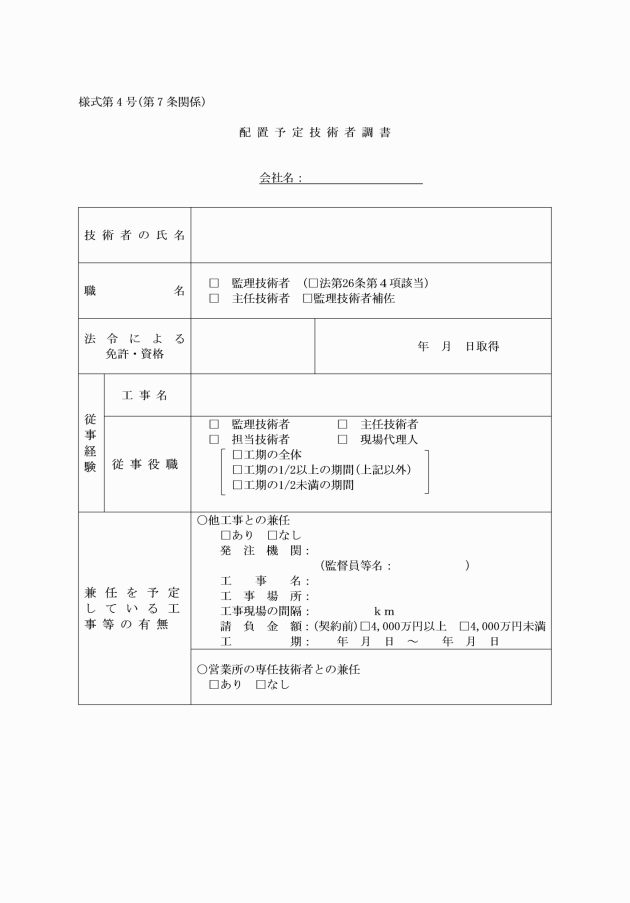

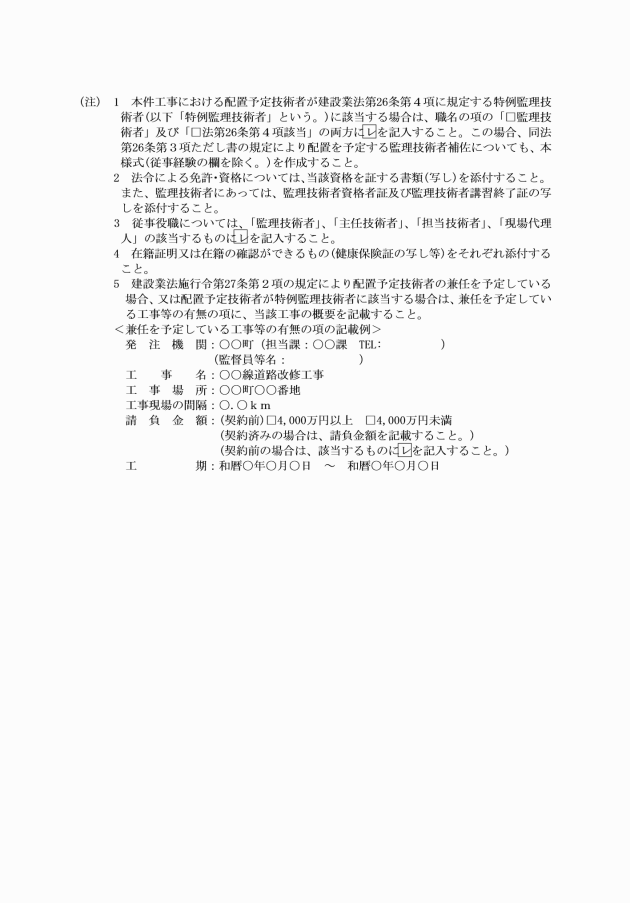

(6) 対象工事に配置する予定の監理技術者、現場代理人、監理技術者等が適正であること。

(7) その他対象工事ごとに定める条件を満たしていること。

(入札参加資格の決定)

第5条 入札参加資格は、対象工事ごとに、上島町入札参加資格等審査会規則(平成29年上島町規則第3号)に規定する上島町入札参加資格等審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て町長が決定するものとする。

(一般入札の公告)

第6条 一般入札に係る令第167条の6第1項の規定に基づく公告及び公告期間は、規則第89条に定めるところによるものとする。

2 前項の公告の写しは、入札事務を担当する課の窓口及び町ホームページにおいて、閲覧に供するものとする。

(設計図書等に対する質疑及び回答)

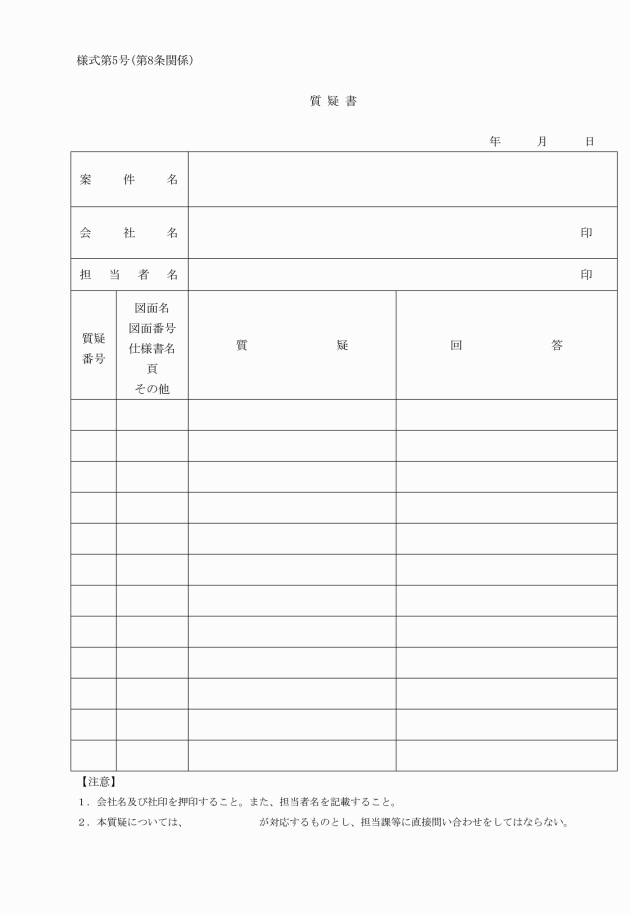

第8条 入札参加者は、設計図書等の解釈に疑義が生じたときは、当該公告に明示した提出方法によりその提出期限までに、質疑書(様式第5号)により質問することができる。

2 町長は、前項の質疑書に対する回答を、当該公告に明示した回答方法により行うものとする。

(一般入札参加の取消し)

第9条 町長は、入札参加者が次の各号のいずれかに該当する者となったときは、当該一般入札の参加を取り消すものとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)に規定する成年被後見人、被保佐人又は被補助人

(2) 破産法(平成16年法律第75号)に規定する破産手続開始の決定を受けた者

2 町長は、入札参加者が次の各号のいずれかに該当する者となった場合又はこれらに該当する者を代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用した場合は、当該一般入札の参加を取り消すものとする。

(1) 他の契約の履行に当たり、粗雑工事又は品質及び数量に関して不正の行為をした者

(2) 町が行う全ての入札においてその公正な執行を妨げた者若しくは公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること、又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由なくして契約を履行しなかった者

(6) 国又は他の地方公共団体若しくはそれに準ずるものが発注する工事等において、入札参加資格の停止の事実が判明した者又は談合等不正行為の事実が発覚した者

(7) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者

4 町長は、入札参加者について談合情報が寄せられた場合は、談合の事実があったと認められない場合であっても、上島町談合情報対応マニュアル(以下「談合情報マニュアル」という。)の規定に基づき、必要と認めるときは、当該入札参加者の当該一般入札の参加を取り消すものとする。

5 町長は、入札参加者の経営、資産、信用状況の変動等により、当該契約の相手方として不適当である事実が判明したときは、当該入札参加者の当該一般入札の参加を取り消すものとする。

(入札参加者の非公開)

第10条 当該一般入札に係る入札参加者については、一般入札の終了まで非公開とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

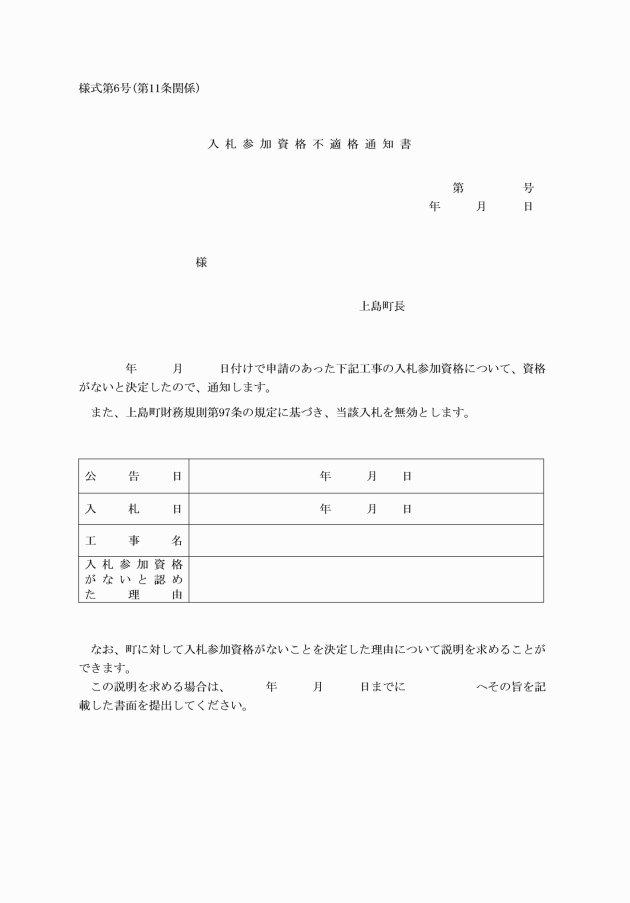

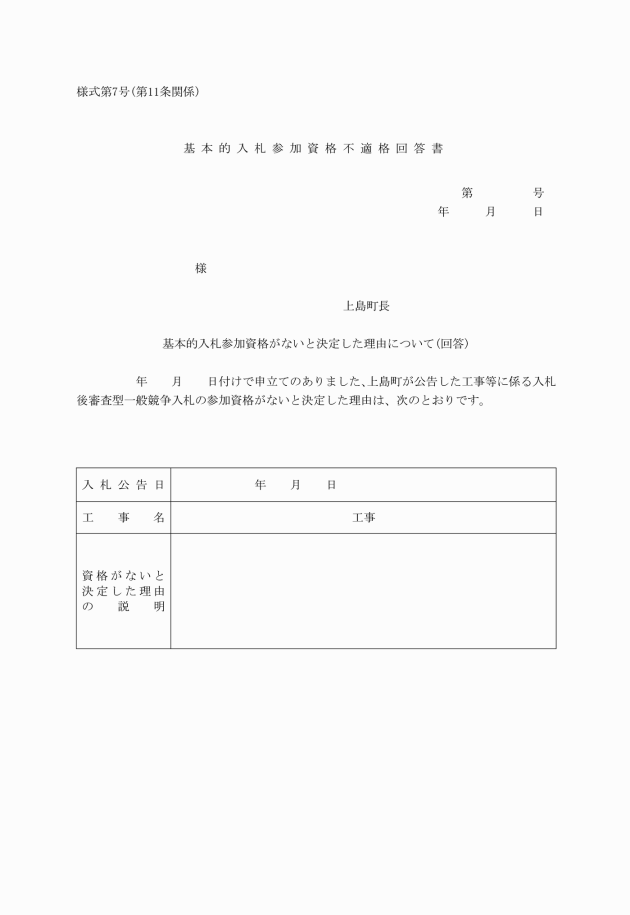

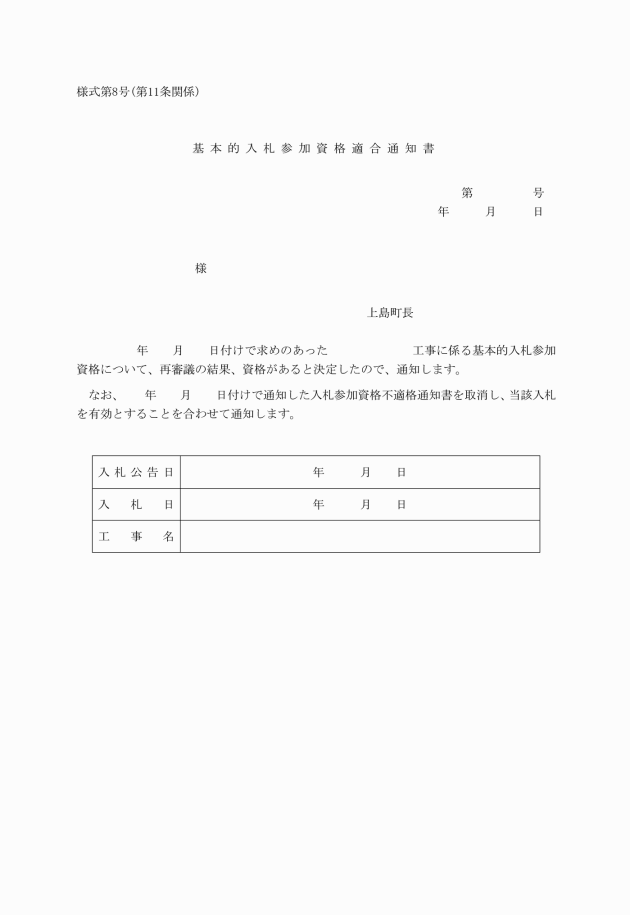

(基本的入札参加資格の事前確認)

第11条 町長は、入札参加者が第4条に規定する入札参加資格(以下「基本的入札参加資格」という。)を有しているかについて、開札執行前に確認を行うものとする。

(開札の執行)

第12条 一般入札に係る開札は、前条の規定による事前確認において、基本的入札参加資格を有していることが確認できた者の入札を対象として行う。

2 町長は、開札執行後、次条の規定による入札参加資格の確認後において落札者を決定する旨を通知するものとする。

3 町長は、上島町低入札価格調査制度実施要領(以下「実施要領」という。)の適用を受ける工事において、入札の結果、同要領第3条に規定する変動型の調査基準価格(以下「変動型調査基準価格」という。)を下回る入札があった場合には、前項の通知に加え同要領に基づく調査(以下「低入札価格調査」という。)を行う旨を併せて通知するものとする。

(入札参加資格の確認)

第13条 町長は、開札執行後(総合評価方式の場合にあっては、評価値算出後)、落札候補者の申請書等が公告内容に適合するかの確認を審査会の審査を経てするものとする。ただし、落札候補者が2者以上あるときは、くじにより、落札候補者となる順位を決定し、審査を行うものとする。

(低入札価格調査に係る申請書等の提出)

第14条 前条の規定にかかわらず、落札候補者の入札価格が変動型調査基準価格を下回った場合は、当該落札候補者について低入札価格調査を行うものとする。

(入札執行回数)

第15条 同一の工事に係る一般入札の入札執行回数は、1回までとする。

2 入札金額について、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積りした契約希望金額の消費税及び地方消費税に相当する額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を除いた金額としなければならない。

3 第1回目の入札書を提出する際には、入札書に記載の金額と同額の工事費内訳書(町の設計図書様式に準じたもの)を提出しなければならない。

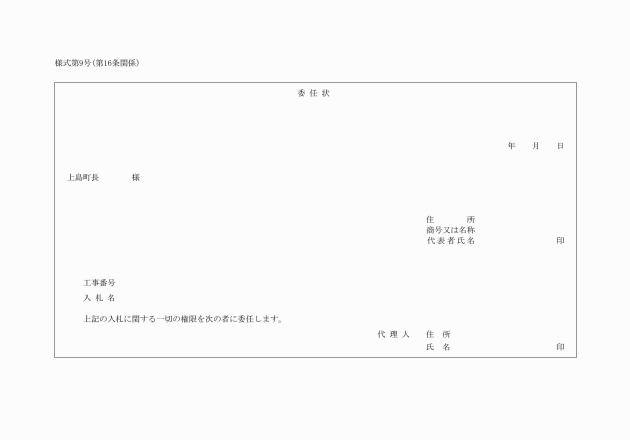

4 入札者の代理人は、委任状(様式第9号)を提出しなければならない。

5 前各項の規定により提出した書類は、返却しないものとする。

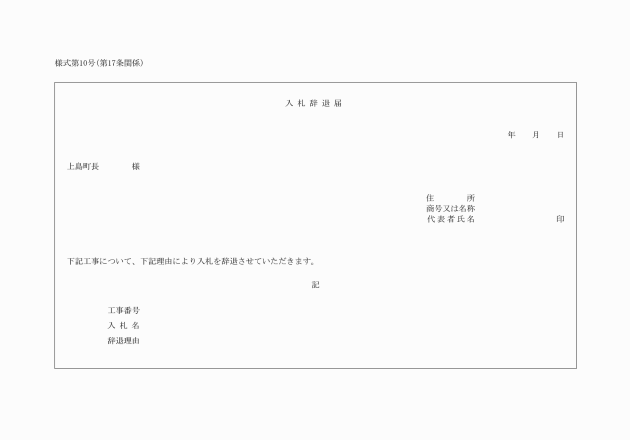

(入札辞退)

第17条 入札参加者が当該一般入札を辞退するときは、次に定めるところによるものとする。

(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第10号。以下「辞退届」という。)を提出すること。

(2) 入札執行中にあっては、辞退届又はその旨を明記した入札書を提出すること。

(一般入札の中止等)

第18条 次の各号のいずれかに該当するときは、入札を延期し、又は中止するものとする。この場合において、入札参加者が損害を受けても、町は賠償の責任を負わない。

(1) 談合情報マニュアル第2の1項の規定に該当したとき。

(2) 天災地変その他やむを得ない理由により、当該一般入札の執行が不可能と判断したとき。

(入札の無効及び失格)

第19条 入札が規則第97条の規定に該当したときは、当該入札を無効とし、当該入札を行った者を失格とする。

2 実施要領に規定する低入札価格調査制度を適用しない一般入札において、規則第95条に規定する最低制限価格を下回った者は、失格とする。

3 第16条第3項に規定する工事費内訳書が提出できない者又は入札書に記載の金額と工事費内訳書金額が同額でない者は、失格とする。

4 低入札価格調査制度を適用する一般入札は、総合評価実施要領第3条第1項及び第2項第1号の規定によるものとする。

(雑則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和2年9月30日訓令第17号)

(施行期日)

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

附則(令和3年4月1日訓令第20号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年6月10日訓令第17号)

この要綱は、令和4年6月13日から施行する。

附則(令和4年9月28日訓令第20号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和5年1月19日訓令第2号)

この要綱は、令和5年1月20日から施行する。