○上島町障害者移動支援事業実施要綱

平成18年11月14日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、屋外での移動が困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、移動支援費を給付することにより外出のための支援を行い、地域における自立生活及び社会参加を促進することを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第28号第1項第1号の規定による居宅介護における行動援護に係る支援は、除くものとする。

(1) 個別支援型 障害者等の外出時における個別の移動支援

(2) 通所・通学支援

2 事業の範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、当町に居住地のある在宅生活を行っている障害者等のうち、単独で外出することが困難な障害者又は保護者が付添うことができない状況にある障害児であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 視覚障害者(児)であって、身体障害者手帳における障害の程度が2級以上の者又はそれに準ずる者

(2) 全身性障害者(児)(身体障害者手帳における肢体不自由の程度が1級に該当し、かつ、両上肢及び両下肢の障害等級が1級若しくは2級の機能障害を有する者又はそれに準ずる者)

(3) 知的障害者(児)

(4) 精神保健福祉手帳を所持している障害者(児)又は精神障害を事由とした障害基礎年金若しくは特別障害給付金の受給者及びそれに準ずる者

(支給申請)

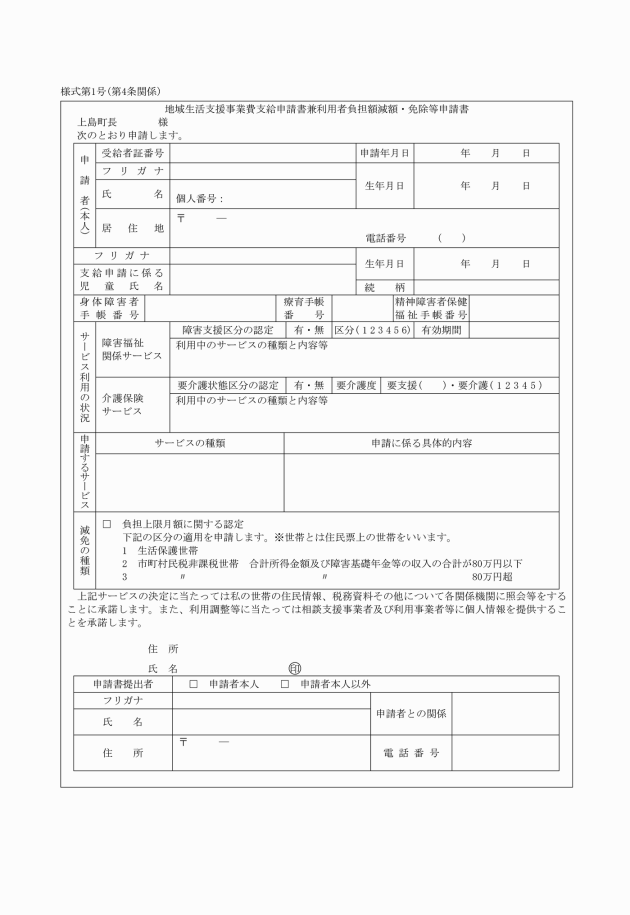

第4条 支給の申請は、障害者等及び障害者等を介護する者(以下「申請者」という。)が地域生活支援事業費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、支給決定を行う場合には、月を単位として移動支援費を支給する移動支援事業の量を定めるものとする。

(有効期間)

第6条 支給決定の有効期間は、支給決定の日から1年以内とする。

(1) この事業の利用対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により支給決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合

(利用の方法)

第9条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、上島町障害者地域生活支援事業費の代理受領等に関する要綱(平成18年上島町告示第15号)に規定する登録事業者(以下「事業者」という。)の中から利用する事業者を選定し、決定通知書を提示し、直接依頼するものとする。

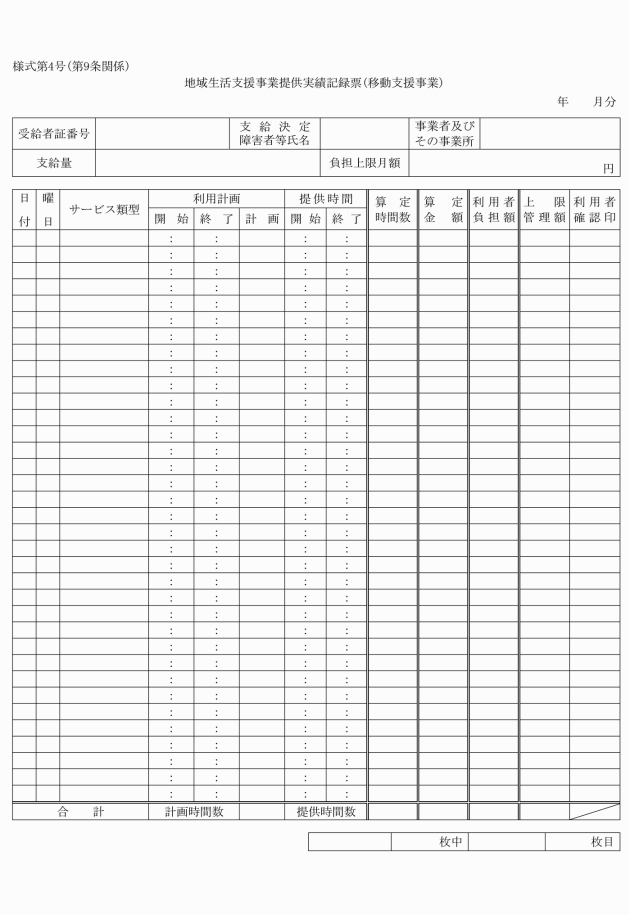

2 事業者は、この事業の提供の都度、地域生活支援事業提供実績記録票(移動支援事業)(様式第4号)に必要事項を記載し、利用者の確認を受けるものとする。

(利用要件)

第10条 この事業を利用するに当たっては、次の要件を備えていなければならない。

(1) 法による行動援護、重度訪問介護、重度障害者等支援対象者は、介護給付を優先するが、利用状況及び内容によりこの事業を利用できる。

(2) 利用開始場所及び終了場所は、利用者の安全が確保され、かつ、家族又は介護者等からの引受け及び引渡しが確実に行うことができる範囲であれば自宅でなくてもよいものとする。ただし、その場所が上島町内以外の場所であるときは、事業者からの派遣介護者(以下「介護者」という。)の回送に係る交通費は、利用者の実費負担とする。

(3) 移動に伴う交通費、入場料等の実費分については、利用者の負担とする。ただし、この事業中に飲食を伴う場合は、事業者又は介護者の負担とする(席料や飲食を伴うことを必須とする状況における支援を要する場合は、利用者に負担を求めることができる。)。

(4) 通学の支援については、保護者等の疾病のため等のやむを得ない場合(疾病等の理由の場合は、医師の診断書が必要)であって、かつ、通学の手段が他にない場合であり、単独で通学することが困難である場合に利用することができる。この場合において、保護者の就労(就労に関する証明書が必要)等保護者の都合による利用の場合については、利用者負担を割増するものとする。

(5) 通所については、当該施設・事業所が送迎をしている場合は、当該施設等による送迎を利用しなければならない。

(6) その他要件の詳細については、町長が別に定める。

(移動支援費の支給及び個人負担金)

第11条 町長は、利用者が支給決定の有効期間内において事業者からこの事業を受けたときは、当該利用者に対し、この事業(支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用について、移動支援費を支給する。

2 この事業を受けた支給決定者は、移動支援費の請求及び受領を、事業者に委任することができる。

4 利用者は、この事業を利用した場合は、上島町障害者地域生活支援事業実施要綱(平成18年上島町告示第9号)第4条第2項の規定によるもののほか、別表の規定により個人負担金を事業者に直接支払わなければならない。

(事業実施上の留意事項)

第12条 事業者は、この要綱により実施される事業運営について法第42条の規定による責務を果たし、その他この要綱に定めのない事項についても法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)等の関係各法規に準ずるものとする。

2 介護者については、居宅介護従事者養成研修の2級課程の修了者又はそれと同等の研修を修了した者とする。

3 前項に定めるもののほか、介護者は、愛媛県及び市町等が実施する視覚障害者外出介護従事者研修及び全身性障害者外出介護従業者研修等の専門的な研修を積極的に受講し、障害者についての知識を深めるとともに、よりよい介護が実施できるよう努めることとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月31日告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成24年4月1日告示第6―2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成25年12月25日告示第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成26年3月31日告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月17日告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。なお平成27年4月1日以前は従前の例による。

附則(平成27年12月21日告示第16号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日の前日までに、支給すべき事由が生じた上島町障害者移動支援事業実施要綱については、なお従前の例による。

附則(平成28年4月1日告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の上島町軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の上島町日常生活用具給付等事業実施要綱、第3条の規定による改正前の上島町日中一時支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の上島町障害者移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の上島町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の上島町障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の上島町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要綱及び第8条の規定による改正前の上島町国民健康保険出産育児一時金受領委任払い取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成30年8月16日告示第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、支給すべき事由が生じた上島町障害者移動支援事業実施要綱については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

障害者移動支援事業に係るサービス単価及び個人負担金

1 サービス単価

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号。以下「基準」という。)の居宅介護等の算定単価と同額とする。

なお、上記の算定単価が変更された場合は、自動的に更新するものとする。

ア 身体介護の算定単価を準用する利用者

全身性障害者(児)、重度知的障害者(児)(多動を伴う者等で行動援護基準非該当の者)、重度精神障害者(児)等のうち、移動に際して車イスや、身体を抱える必要がある等の労力を必要とするもの

イ 家事援助の算定単価を準用する利用者

上記以外の者

(平成30年4月1日の算定単価)

利用時間 | 身体介護 | 家事援助 |

~0.5未満 | 2,480円 | 1,020円 |

~0.75未満 | 3,920円 | 1,480円 |

~1.0未満 | 1,910円 | |

~1.25未満 | 5,700円 | 2,310円 |

~1.5未満 | 2,670円 | |

~2.0未満 | 6,510円 | 3,010円に15分ごとに340円を加算する |

~2.5未満 | 7,320円 | |

~3.0未満 | 8,130円 | |

3.0~ | 8,940円に30分ごとに810円を加算する |

2 個人負担金

上島町障害者地域生活支援事業実施要綱第4条第2項の規定による。なお、第2条に定める通所・通学支援については、保護者の就労等の保護者の都合によるものに限り、サービス単価の100分の50に相当する額とする。