○上島町救急業務規程

平成16年10月1日

消防本部訓令第12号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 救急隊等(第4条―第13条)

第3章 救急活動(第14条―第30条)

第4章 関係機関等(第31条―第34条)

第5章 調査報告等(第35条―第37条)

第6章 普及啓発活動(第38条)

第7章 補則(第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に定める救急業務の効率的運用を図るために必要な事項を定めるものとする。

(1) 救急業務とは、法に定める業務をいう。

(2) 救急事故とは、救急活動の対象となる災害による事故等で別表に掲げるものをいう。

(3) 救急活動とは、救急業務を行う行動又は別に定める医療用資器材を輸送する行動で、救急隊の出場から帰署までの一連の行動をいう。

(4) 救急現場とは、救急活動の対象となる傷病者のいる場所をいう。

(5) 医療機関とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条に定める病院及び診療所をいう。

(6) 救急資器材とは、救急業務を行うために必要な資器材をいう。

(7) 救急自動車とは、救急業務を行う自動車(以下「救急車」という。)をいう。

(8) 救急艇とは、救急業務を行う船舶(以下「救急艇」という。)をいう。

(救急業務の管理責任)

第3条 消防長は、この規程の定めるところにより、救急業務を総括するものとする。

2 消防署長(以下「署長」という。)は、この規程の定めるところにより所属職員を指揮監督して、救急業務の円滑な運営に努めるものとする。

第2章 救急隊等

(救急情報、資料の収集)

第4条 署長は、救急業務に関する情報、資料の収集を行い、これを整備し、救急業務に反映させるよう努めるものとする。

(救急資器材の配備及び管理)

第5条 署長は、救急資器材の需要状況を把握し、適正な整備により救急資器材の効果的な活用を図るため、常に点検整備及び清潔、消毒については別に定める区分及び方法により実施し、適正な管理に努めなければならない。

(救急訓練)

第6条 消防長及び署長は、隊員に対し救急業務を行うに必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うよう努めなければならない。

(救急隊員の資格等)

第7条 救急隊員は、次の各号のいずれかに該当する消防職員とするものとする。

(1) 救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」という。)第2条第2項に規定する救急救命士の資格を有する者

(2) 消防学校の教育訓練の基準(昭和45年消防庁告示第1号)に基づく救急科の課程を修了した者又はこれと同等以上と認められる講習を修了した者

(3) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第5項第1号又は第2号の課程を修了した者

(救急隊の編成等)

第8条 救急隊は、救急車、救急艇及び救急隊員をもって構成する。

2 前項の救急車における救急隊員は、救急隊長、救急員及び機関員をもって構成する。

3 第1項の救急艇における救急隊員は、船長、救急隊長及び救急員をもって構成する。

4 救急隊員のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。

(救急隊長の任務)

第9条 隊長は、救急現場の状況を把握し、救急員及び機関員を指揮して、適正な救急活動を実施しなければならない。

(救急員及び機関員の任務)

第10条 救急員及び機関員は、隊長の命を受け、効果的な救急活動を行わなければならない。

(救急隊員の服装)

第11条 救急隊員は、出場に際して所定の白衣又は感染防止衣を着用しなければならない。ただし、安全を確保する必要があるときは、ヘルメットを着用するものとする。

(隊員の心得)

第12条 隊員は、救急業務に関する法令の規定のほか、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 救急業務の特性を自覚し、常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。

(2) 救急業務の重要性を自覚し、救急に関する知識及び技術の錬磨向上に努めること。

(3) 傷病者の取扱いにあたっては、懇切丁寧な態度で接するとともに傷病者及び関係者に羞恥又は不快の念を抱かせないよう言動に注意すること。

(4) 業務上知り得た秘密を他に漏らさぬこと。

(5) 救急資器材の保全に努めるとともに、その使用に際しては適正を期すること。

(安全管理)

第13条 救急業務に係る救急活動の実施にあたっては、上島町安全衛生管理規程(平成16年上島町訓令第16号)を遵守し、危険防止に万全を期するものとする。

第3章 救急活動

(救急活動の原則)

第14条 救急活動は、救命を主眼とし、傷病者の観察及び必要な応急処置を行い、速やかに医療機関に搬送することを原則とする。

(出場)

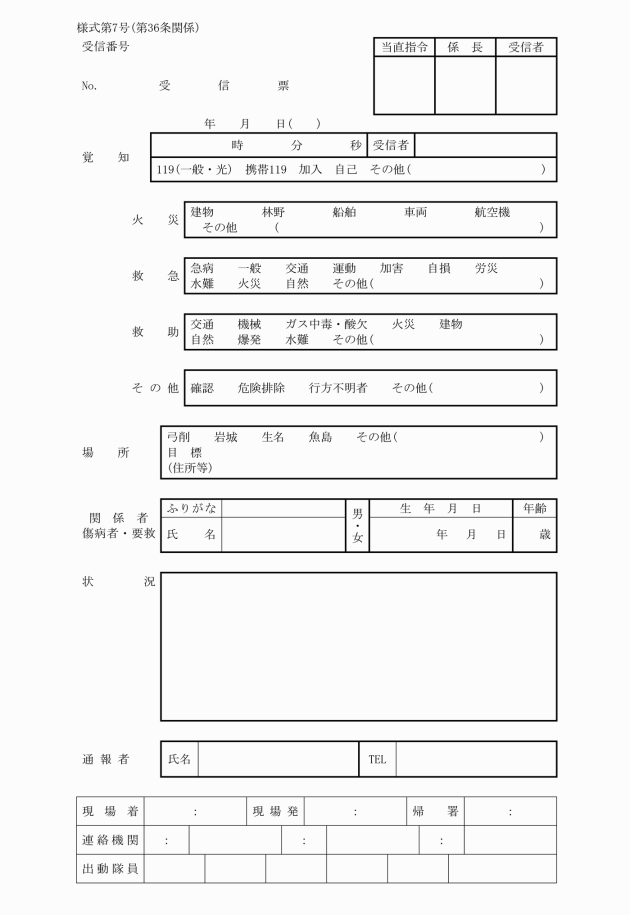

第15条 消防長又は署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに救急隊を出場させなければならない。

(口頭指導)

第15条の2 消防長は、救急要請時に、通信室又は現場出動途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

(救急業務計画)

第16条 消防長は、特殊な救急事故の発生した場合の実施についての計画を作成しておくものとする。

2 消防長は、毎年1回以上前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。

(観察及び応急処置)

第17条 観察及び応急処置については、救急隊員の行う応急処置等の基準(平成3年消防庁告示第4号)により実施しなければならない。

2 傷病者が複数の場合は、症状が重いと認められる者を優先するものとする。

(特定行為の処置)

第17条の2 特定行為は、救急救命士が救命士法第2条第1項に規定する救急救命処置を行う必要があると認める場合には、医師の具体的な指示を受けて心肺機能停止状態の傷病者に対して行うものとする。

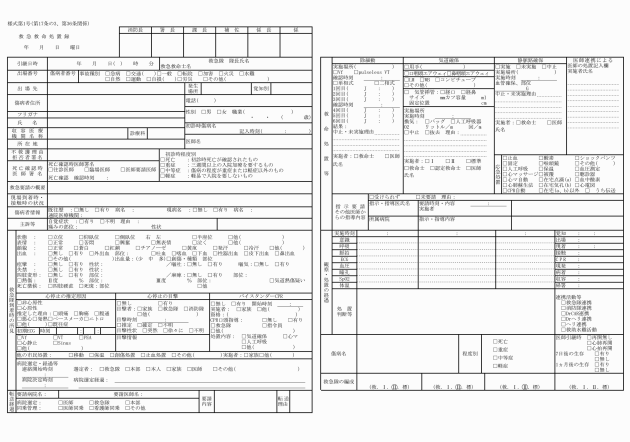

(救急救命処置録)

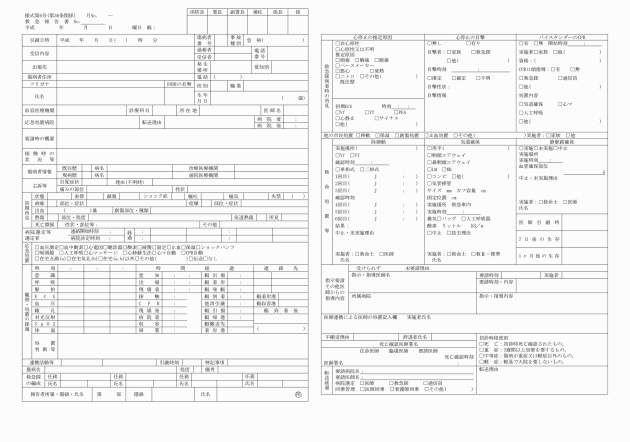

第17条の3 救命士法第46条に規定する救急救命処置録(様式第1号)は、厚生労働省令で定める事項を遅滞なく記載しなければならない。

2 消防長は、救急救命処置録を5年間保存しなければならない。

(感染防止対策)

第18条 隊長及び隊員は、救急活動で感染する恐れがある病原体を保有し、若しくは保有しているおそれがある傷病者又は出血し、若しくは出血するおそれがある傷病者若しくは吐物等を排泄し、若しくは排泄するおそれがある傷病者を取り扱う場合には、感染防止用手袋、マスク、ゴーグル等を着用し、感染防止に努めなければならない。

(妨害、暴力行為者の取り扱い)

第19条 隊員が救急業務時に、妨害及び暴力行為を受けた場合の対応は、次の各号のとおりとする。

(1) 救急業務の継続を原則とし、隊員が暴力行為等により負傷した場合は、速やかに救護処置を取ること。

(2) 妨害行為により救急業務の継続実施が困難な場合は、速やかに事故概要を通信員に報告し、必要な救急隊の増援要請を行う。また、事故処理に必要がある場合は、上司の出場要請を併せて行うこと。

(3) 隊員の被害の軽重にかかわらず、通信を通じ現場に警察官の出場要請を行い、警察官の現場到着後妨害及び暴力行為の状況を速やかに報告し、救急隊員の安全確保及び救急業務への協力を依頼する。

(4) 妨害者との対応は、興奮したり感情的となって相手を刺激することのないように、冷静沈着に毅然たる態度で接すること。

(5) 隊員が行った措置状況を傷病者及び家族等の関係者に説明し、救急隊の行動を理解させなければならない。

(6) 現場保存に努めるとともに、証拠となる物件や目撃者を確保し、証人の依頼をするとともに、住所、氏名、電話番号、目撃位置及び目撃内容等を記録すること。

(現場付近にある者への協力要請)

第20条 隊員は、事故現場付近にある者に対し、協力を求めるに当たっては、協力者の安全確保に留意すること。

(所持品の取扱い)

第21条 隊員は、傷病者の搬送に当たっては、その所持品の取扱いについて十分な配慮をする。なお、傷病者が自己の所持品の管理ができない状態にあるときは、保護者、警察官及び担当医師等に対して、その所持品の保管を依頼する。

(医療機関への搬送)

第22条 傷病者の搬送に当たっては、通信室と連携を密にし、原則として管内医療機関へ搬送するものとする。ただし、救急隊が救急現場到着時、傷病者又は家族からの連絡により受け入れ医療機関が確保されている場合は、依頼により当該医療機関へ搬送することができる。

(傷病者の搬送制限)

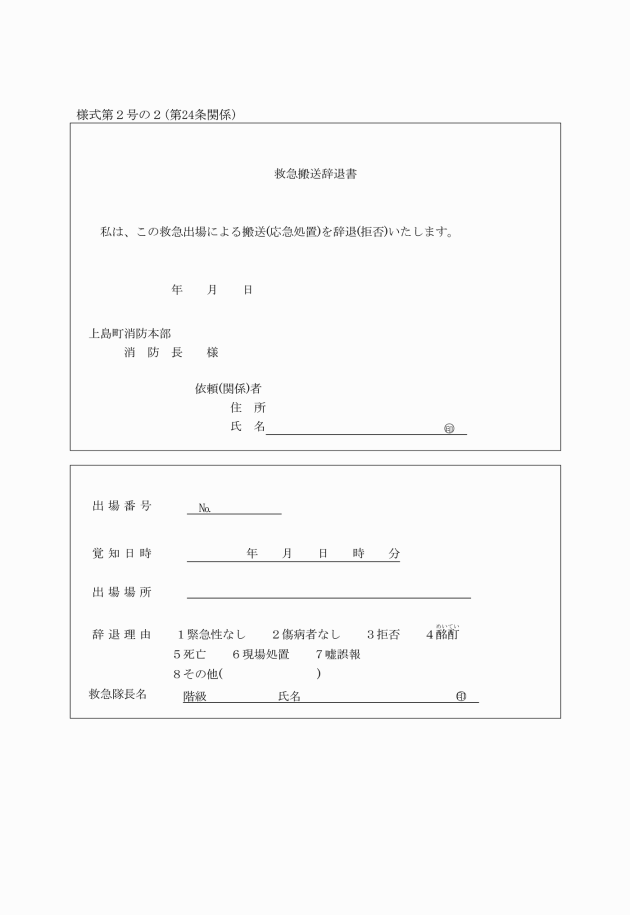

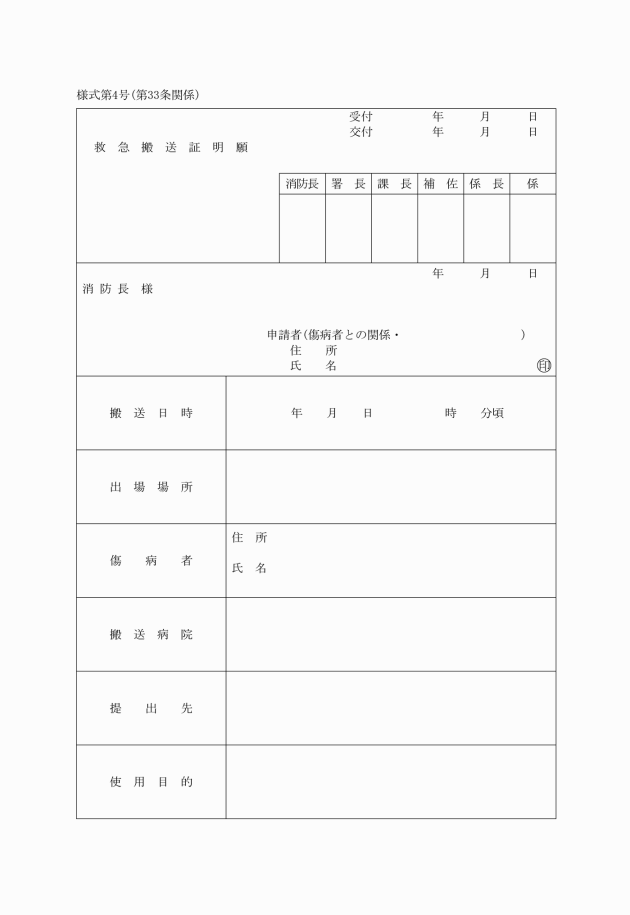

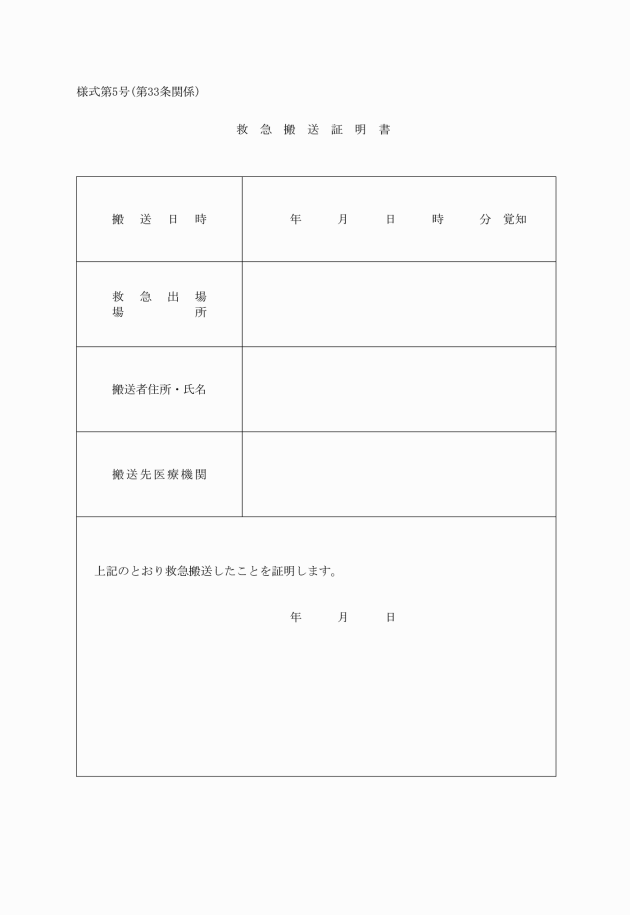

第24条 傷病者又はその関係者が搬送を拒否した場合は、搬送しないことができる。搬送しない場合、傷病者又は関係者から救急搬送辞退書(様式第2号の2)に署名を求めることができる。

2 傷病者が明らかに死亡していると認められる場合又は医師が死亡していると診断した場合は、搬送しないものとする。

3 傷病者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)に定める1類、2類感染症及びこれに類似する感染症及び新感染症、指定感染症の一部であると医師が診断した場合は、これを搬送しないものとする。

(医師の出場要請)

第25条 医師の救急現場への出場要請は、傷病者の状態から、明らかに死亡していると認められる場合及び搬送することが生命に危険であると認められる場合又は傷病者の救助に当たり医療が必要であると認める場合に行うものとする。

(感染症と疑われる者の取扱い)

第26条 隊長は、感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに感染症法で定める消毒を行い、その旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。

(転院搬送)

第27条 現に医療機関に収容されている傷病者を搬送(以下「転院搬送」という。)する場合は、当該医療機関の医師からの要請で、かつ、搬送先が確保されている場合に行うものとする。

(関係者の同乗)

第28条 年少者又は意識等に障害がある者で、正常な意思表示ができない傷病者を搬送する場合は、保護者等関係者の同乗を求めるものとする。

2 隊長は、傷病者の関係者又は警察官等が同乗を求めたときは、可能な範囲で同乗させることができる。

(医療機関への引き継ぎ)

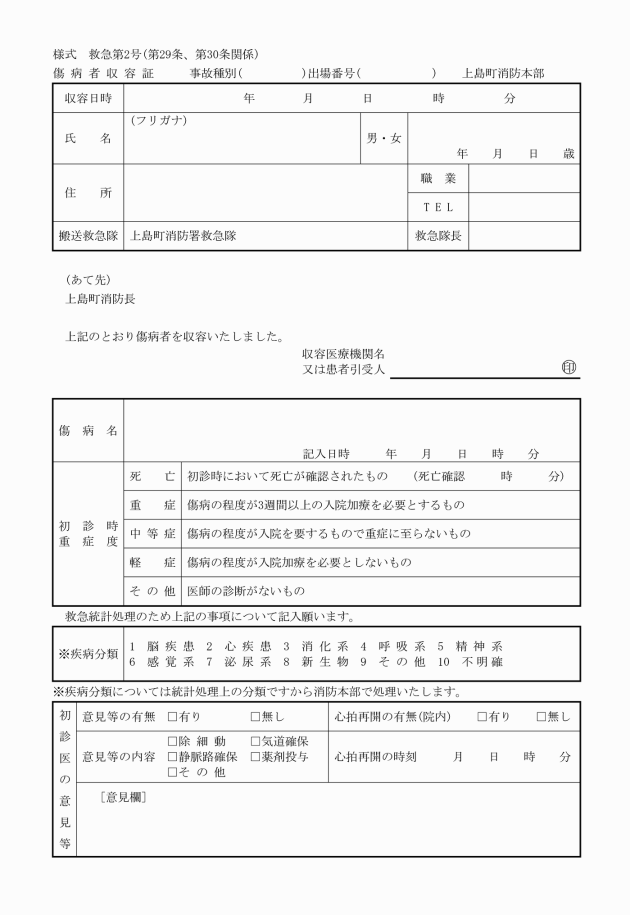

第30条 傷病者を医療機関へ引き継ぐときは、必要な事項を医師に告げるとともに傷病者収容証(様式救急第2号)に署名押印を受けるものとする。

第4章 関係機関等

(関係機関との連携)

第31条 消防長及び署長は、医療機関等救急業務に関係ある機関(以下「関係機関」という。)と密接な連携を図り、救急業務の効率的な運営に努めるものとする。

(1) 傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められる場合及び自損行為、交通事故等で現場に警察官のいない場合は、警察署長

(2) 第26条に掲げる場合で、医師又は保健所関係者が現場にいないときは、当該地域を管轄する保健所長

(3) 労働災害と認められる場合は、当該地域を管轄する労働基準監督署長(警察署長)

(4) 海難事故と認められる場合は、当該地域を管轄する海上保安部長

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる場合は、当保護者の住民票所在地である市町村長

(6) 行路病人である場合は、当該事故発生地を管轄する市町村長

2 署長は、前項の証明を行うときは、その一部を保管しておかなければならない。

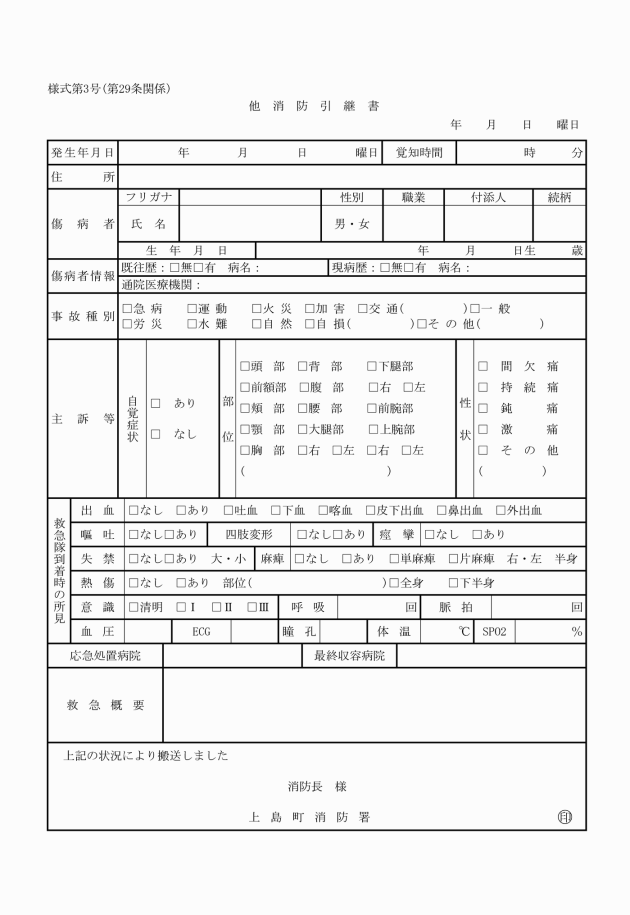

(応援の出場又は要請)

第34条 消防長は、救急業務に関し消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づく消防相互応援協定が締結されている場合は、当該協定の定めるところにより応援の出場又は要請をすることができる。

第5章 調査報告等

(調査)

第35条 署長は、救急業務の円滑な実施を図る必要があるときは、次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造

(3) 医療機関等の位置及びその他必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項

2 救急救命士は、救急救命処置を行った場合は、救急救命処置録(様式第1号)を作成し、署長に報告しなければならない。

第37条 署長は、救急事故発生月報により、翌月5日までに消防長に報告しなければならない。

2 署長は、救急年報により、翌年1月末までに消防長に報告しなければならない。

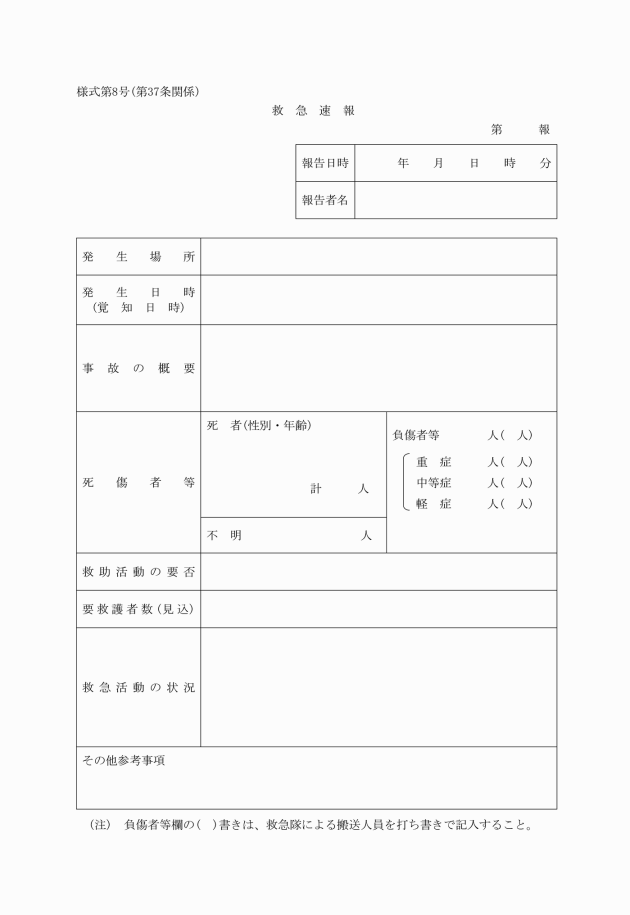

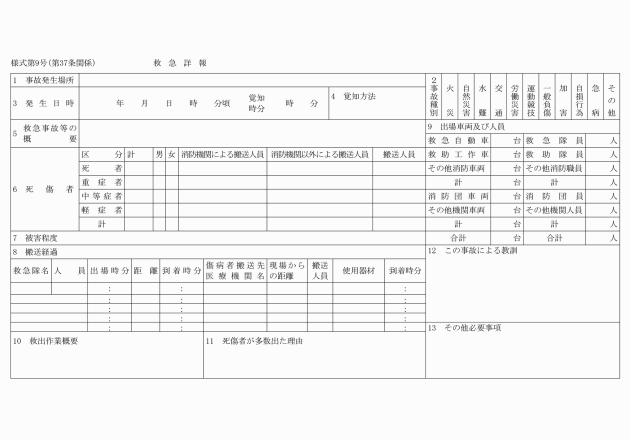

3 署長は、傷病者及び死者の合計が15人以上又は死者が5人以上の事故の救急活動を行った場合は、救急業務完了後、次に掲げる区分により消防長に報告しなければならない。

(1) 救急速報(様式第8号) 即時(電話報告)

(2) 救急詳報(様式第9号) 7日以内

第6章 普及啓発活動

(普及業務)

第38条 署長は、住民に対する応急手当の普及啓発を上島町応急手当の普及啓発活動の推進に関する規程(平成16年上島町消防本部訓令第15号)に基づき行うものとする。

2 署長は、住民に対して救急車の適正な利用について、広報に努めるものとする。

第7章 補則

(その他)

第39条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。

附則(平成24年4月1日消防本部訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成29年4月7日消防本部訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

救急事故等の種別

種別 | 摘要 |

(1) 火災事故 | 火災現場において直接火災に起因して生じた事故をいう。 |

(2) 自然災害事故 | 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地すべりその他の異常な自然現象に起因する災害による事故をいう。 |

(3) 水難事故 | 水泳中(運動競技によるものを除く。)の溺者又は水中転落等による事故をいう。 |

(4) 交通事故 | すべての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは歩行者等が交通機関に接触した等による事故をいう。 |

(5) 労働災害事故 | 各種工場、事業所、作業所、工事現場等において就業中発生した事故をいう。 |

(6) 運動競技事故 | 運動競技の実施中発生した事故で直接運動競技を実施している者、審判員及び関係者等の事故(ただし、観覧中の者が直接に運動競技用具等によって負傷したものは含み、競技場内の混乱によるものは含まない。)をいう。 |

(7) 一般負傷 | 他に分類されない不慮の事故をいう。 |

(8) 加害 | 故意に他人によって傷害等を加えられた事故をいう。 |

(9) 自損行為 | 故意に自分自身に傷害等を加えた事故をいう。 |

(10) 急病 | 疾病によるもので救急業務として行ったものをいう。 |

(11) その他 | 転院搬送 |

医師・看護婦搬送 | |

医療資器材等の輸送 | |

その他(傷病者不搬送件数のうち、(1)から(10)の救急事故に分類不能のものを含む。) |