●弓削町修学資金貸付条例施行規則

平成4年3月31日

規則第3号

(目的)

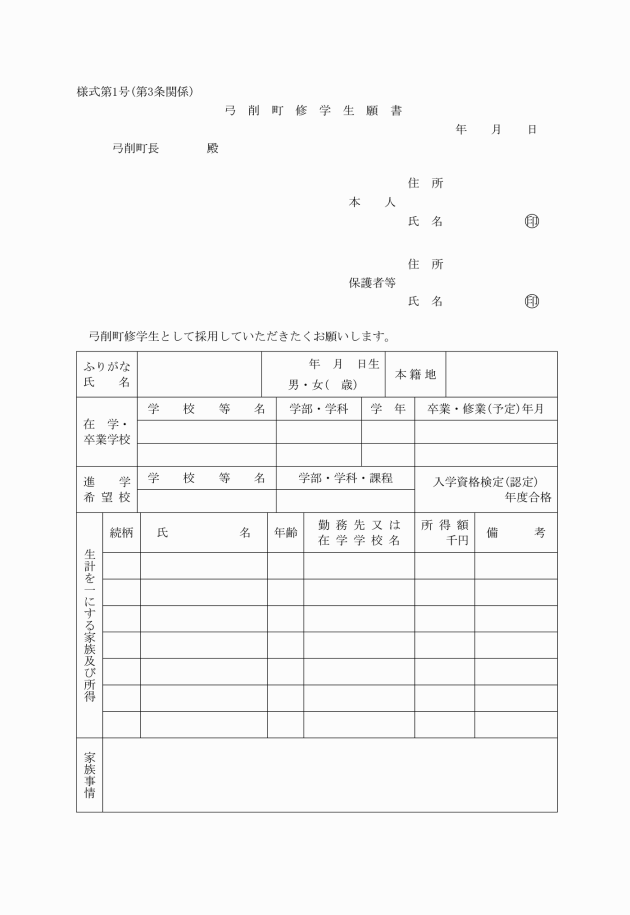

第1条 この規則は、弓削町修学資金貸付条例(平成4年条例第7号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(保護者等)

第2条 条例第3条第4号に規定する保護者等(以下「保護者等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 父母(養父母を含む。)

(2) 祖父母

(3) その他町長が適当と認める者

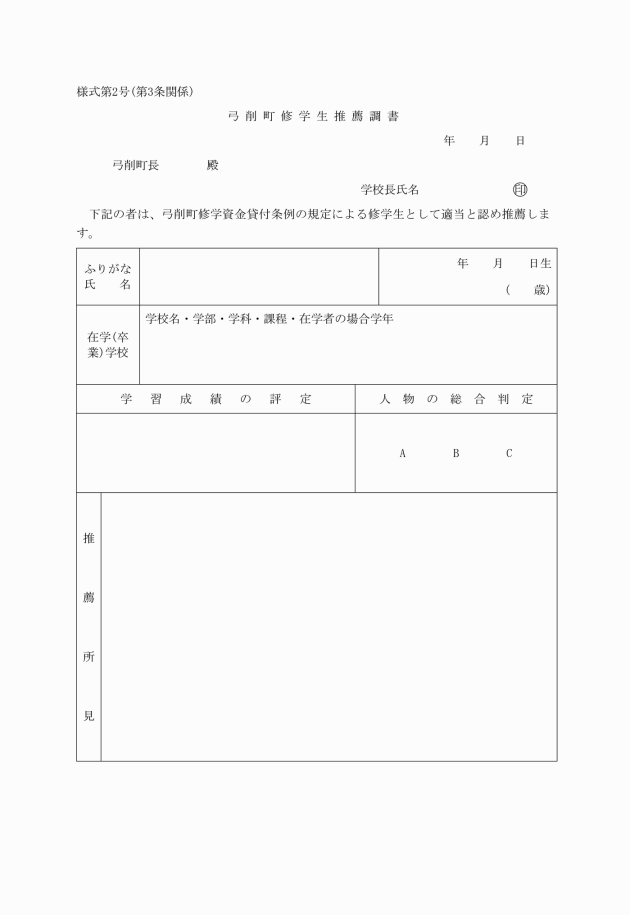

(1) 中学校の最高学年に在学し、高等学校及び高等専門学校に進学し専門技術の習得を希望する者 在学する学校長

(2) 高等学校の最高学年に在学し、教養及び専門技術を習得するため進学を希望する者 在学する学校長

(3) その他特に町長が認めた者 最終在籍学校の長

(4) 教養及び専門技術を習得するため在学している者 学校長

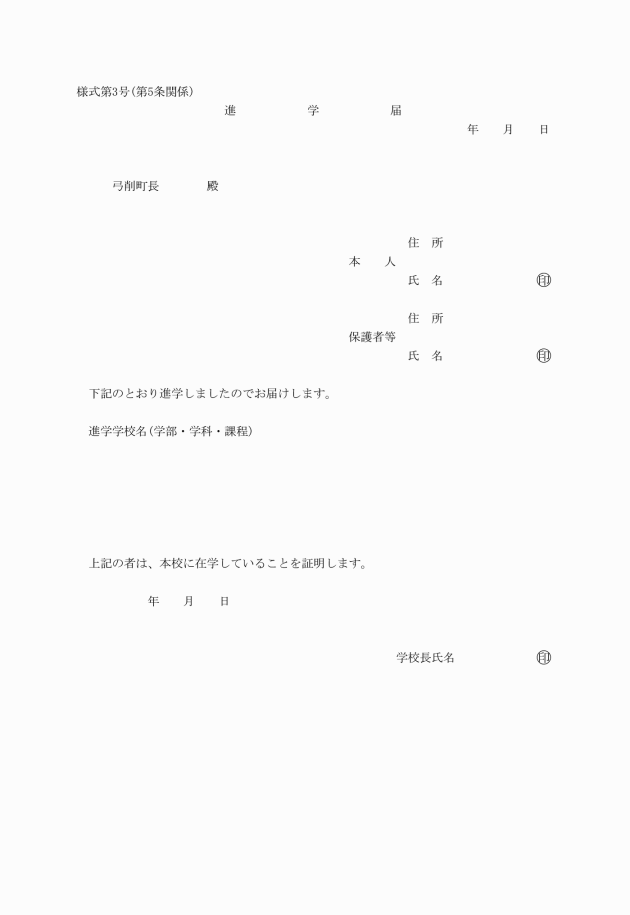

第5条 採用候補者は、教養及び専門技術を習得する学校、専修学校及び養成所に進学した時は、進学届(様式第3号)をその年の4月30日までに、学校長を経て町長に提出しなければならない。

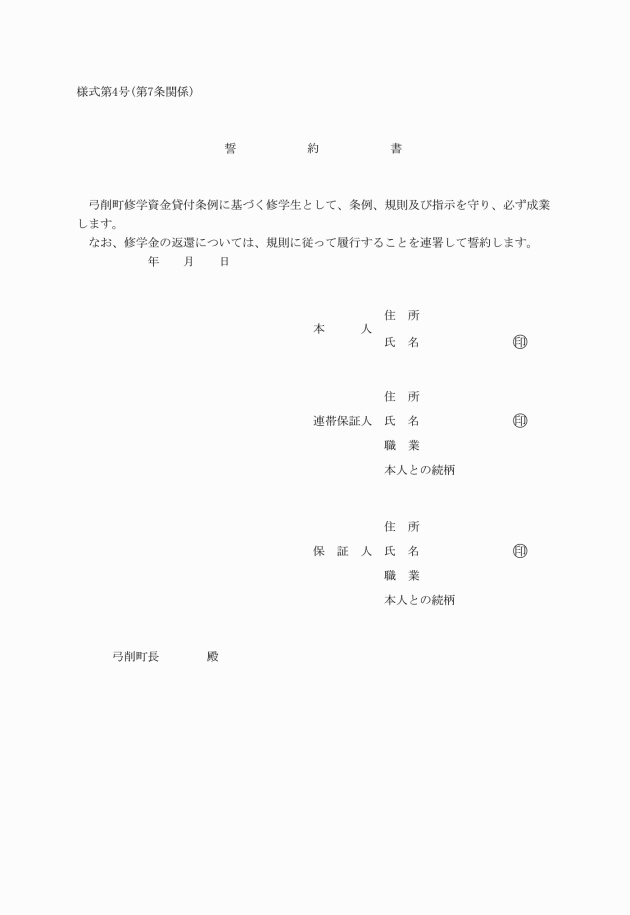

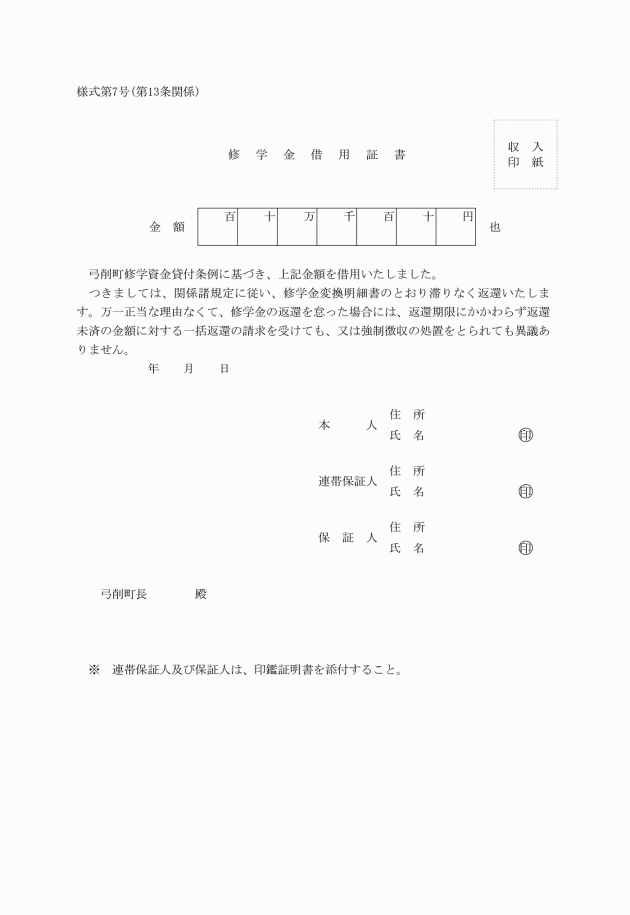

第7条 採用の通知を受けた者は、その通知を受けた日から30日以内に連帯保証人及び保証人と連署した誓約書(様式第4号)を、学校長を経て町長に提出しなければならない。

2 連帯保証人は、保護者等であったものでなければならない。

3 保証人は、弓削町内に居住し、独立の生計を営む成年者でなければならない。

4 第1項に規定する期日までに、誓約書を提出しない時は、採用を取り消すことができる。

2 審査委員会の委員は、次の者のうちから町長が指名する。

(1) 助役、収入役、教育長

(2) 各所属長

(3) その他専門知識を有する者

3 審査委員会は、助役が総括する。

4 審査委員会の事務は、総務課が行う。

(成績証明書の提出)

第9条 修学生は、毎学年末までに当該学年の成績証明書を、学校長を経て町長に提出しなければならない。

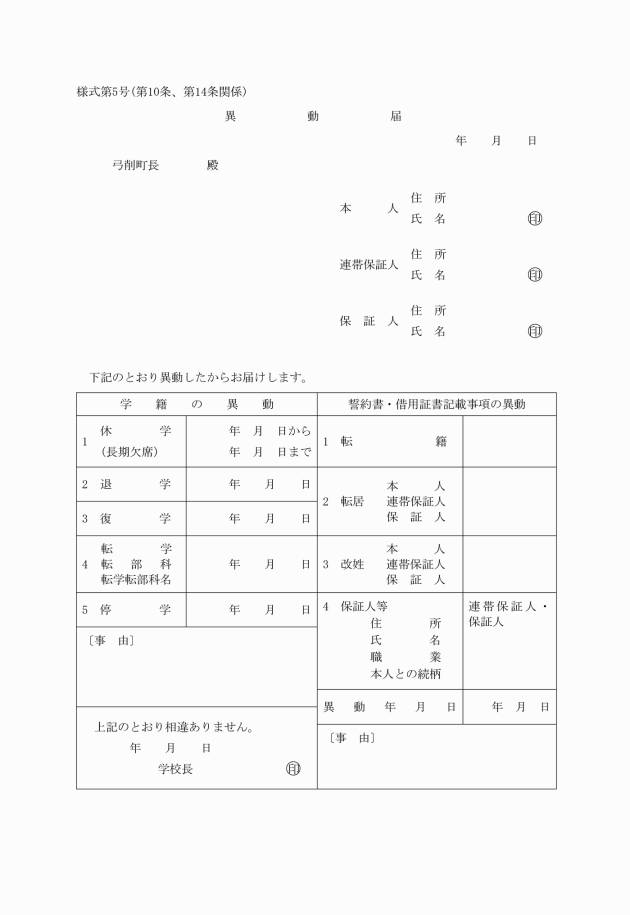

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 引き続き3月以上欠席したとき。

(3) 停学その他の処分を受けたとき。

(4) 誓約書記載事項その他重要な事項に移動があったとき。

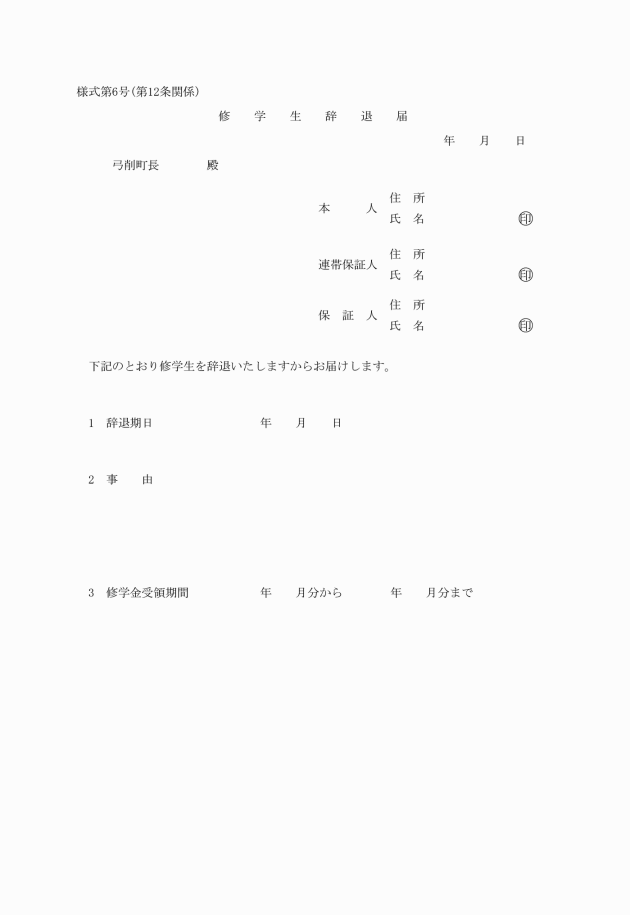

(修学生の辞退)

第12条 修学生を辞退しようとするときは、連帯保証人及び保証人と連署した辞退届(様式第6号)を、学校長を経て町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出があったときは、修学生を取り消し、学校長を経て本人に通知する。

(修学生であった者の異動届出等)

第14条 修学生であった者は、修学金の返還完了前に、修学金借用証書に記載した事項に移動があったときは、連帯保証人及び保証人と連署した異動届(様式第5号)を、速やかに町長に提出しなければならない。

2 修学生であった者は、連帯保証人若しくは保証人が死亡したとき、又は破産の宣告その他保証人として適当でない事由が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

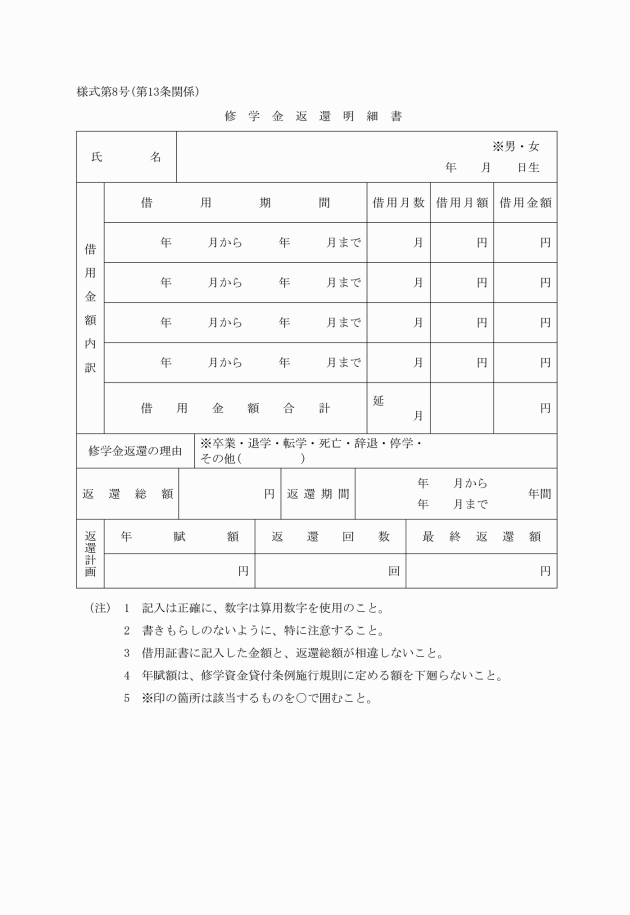

(修学金の返還)

第15条 修学金の返還は、年賦によるものとし、その年賦額は、貸与を受けた修学金の額(貸与を受けた期間が、正規の修業期間に満たないときは、正規の修業期間貸与を受けたものとして算出した額)の15分の1の額とする。この場合において、その額に1万円未満の端数を生じたときは、その端数の額を切り上げた額とする。

2 貸与を受けた修学金を年賦額で除した場合において、端数を生じたときは、その端数に応じる額は、最後の年賦額に加算する。

3 貸与を受けた修学金の額は、年賦額に満たないときは、その額を一括して返還しなければならない。

4 返還すべき修学金は、町長が発行する納入通知書により毎年12月末日までに納入しなければならない。

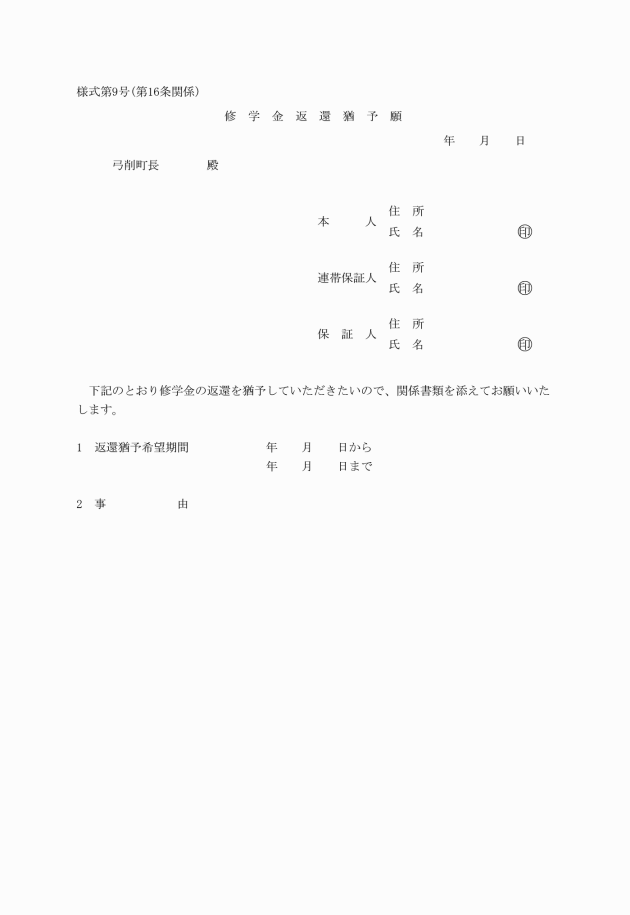

2 条例第10条第2項の規定により修学金の返還猶予をうけられる期間は、3年以内とする。

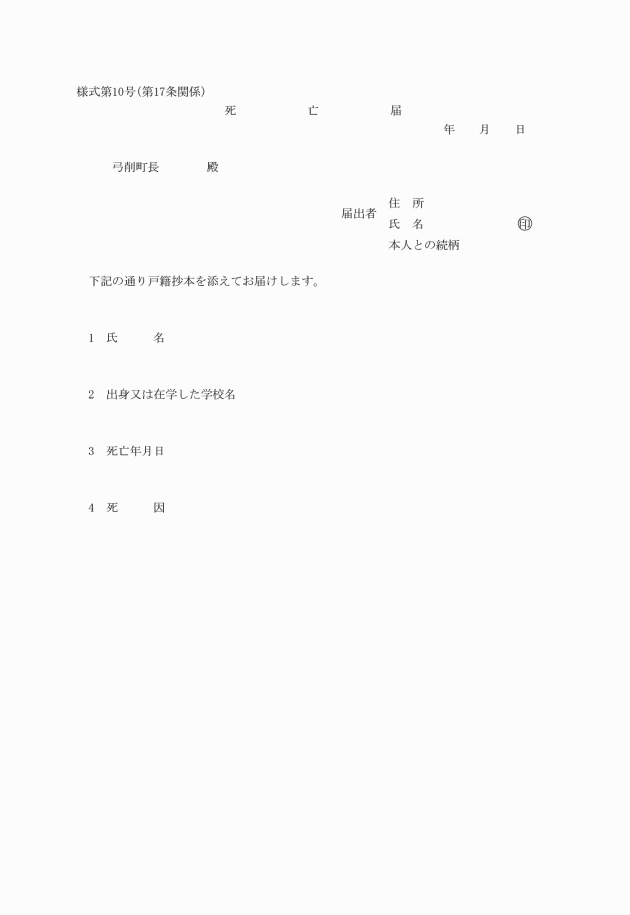

(死亡の届出)

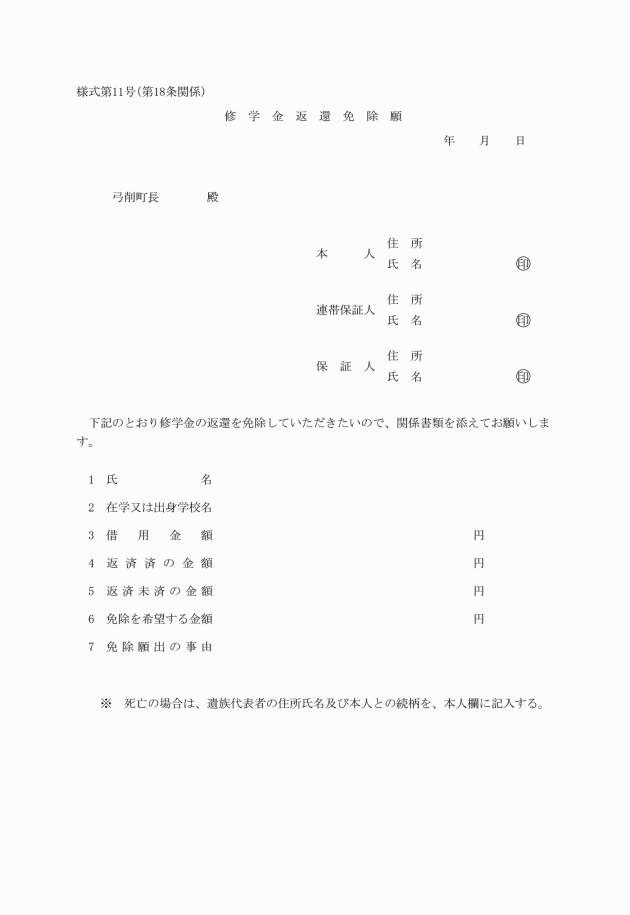

第17条 修学生が死亡し、又は修学生であった者が修学金返還完了前に死亡したときは、遺族又はこれに代わる者は、死亡届(様式第10号)に戸籍抄本を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

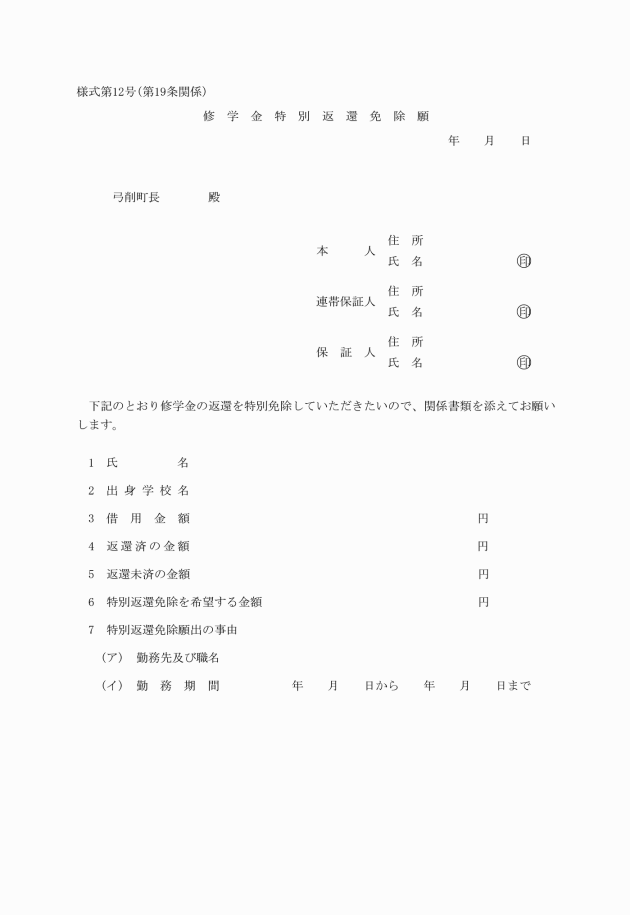

(修学金の特別返還免除)

第19条 条例第12条の規定により修学金の特別返還免除をすることのできる者は、引き続き3年以上良好な成績で勤務した者とする。

2 修学金の特別返還免除を受けようとする者は、連帯保証人及び保証人と連署した修学特別返還免除願(様式第12号)に、所属長又は団体の長及び事業所の長の証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(返還猶予又は免除の決定)

第20条 修学金の返還猶予又は免除の願出があったときは、審査の上、その結果を通知する。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、修学金の貸与に関し必要な事項は、町長が定める。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成4年度における規則第3条に規定する修学生願書の提出期限は、同条の規定にかかわらず平成4年4月30日とする。

附則(平成5年5月1日規則第26号)

この規則は、平成5年5月1日から施行する。

附則(平成12年4月27日規則第16号)

この規則は、平成12年5月1日から施行する。

――――――――――

○弓削町修学資金貸付条例施行規則を廃止する規則

平成14年3月15日

規則第3号

弓削町修学資金貸付条例施行規則(平成4年規則第3号)は、廃止する。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による廃止前の弓削町修学資金貸付条例施行規則(以下「旧規則」という。)第3条の規定により願い出をしている者については、旧規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際現に弓削町修学資金貸付条例を廃止する条例(平成14年条例第8号)による廃止前の弓削町修学資金貸付条例第4条の規定により修学生として採用されている者及び同条例の規定による修学金の返還義務を有する者については、旧規則第9条から第20条までの規定は、この規則施行後も、なおその効力を有する。