○上島町介護保険の保険給付の制限に関する要綱

平成16年10月1日

訓令第62号

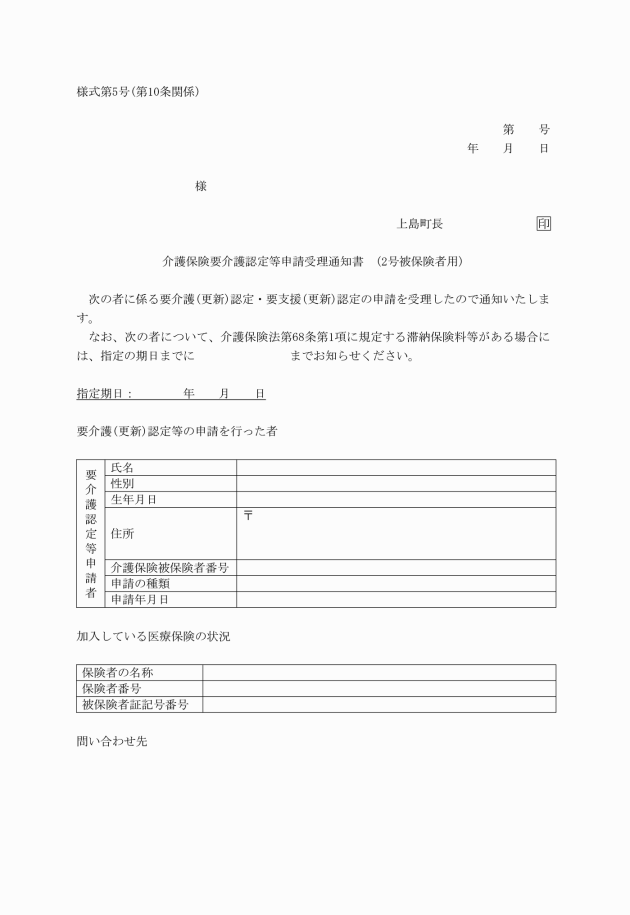

(支払方法変更の記載の基準及び手続)

第2条 町長は、法第66条に規定する支払方法変更の記載を次の基準により行う。

(1) 記載の対象とする滞納期間(滞納保険料に係る納期限からの経過期間をいう。以下同じ。)省令第99条に規定する期間(1年間)を経過した場合とする。

(2) 被保険者証への記載の時期 前号に掲げる滞納期間の経過後最初の機会に行う法第69条第1項に規定する認定(以下単に「認定」という。)の際に記載を行う。ただし、既に認定を受けている被保険者について滞納期間が1年6月を経過するまでの間に認定の申請がない場合その他必要と認める場合は、随時に被保険者証の提出を求めて記載を行うものとする。

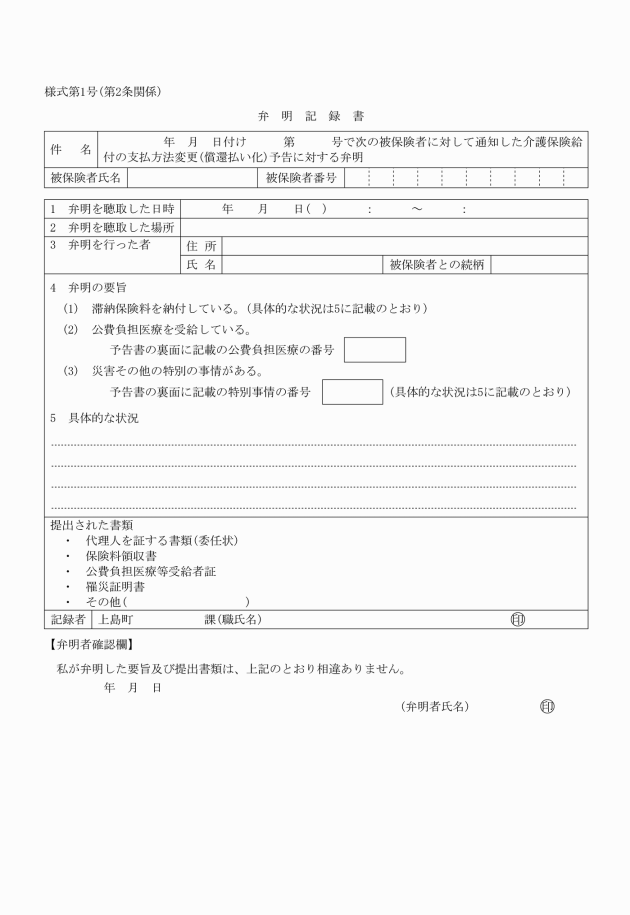

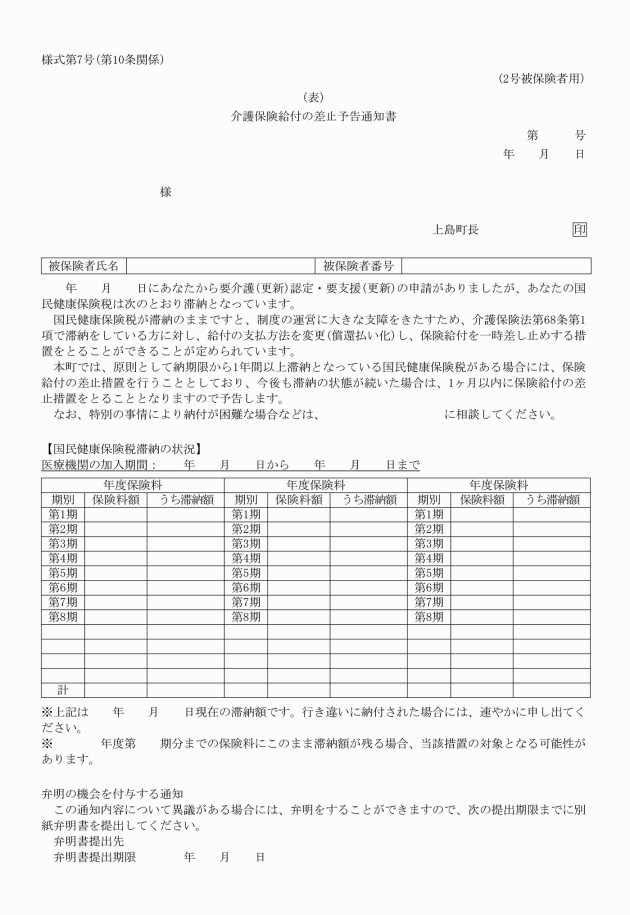

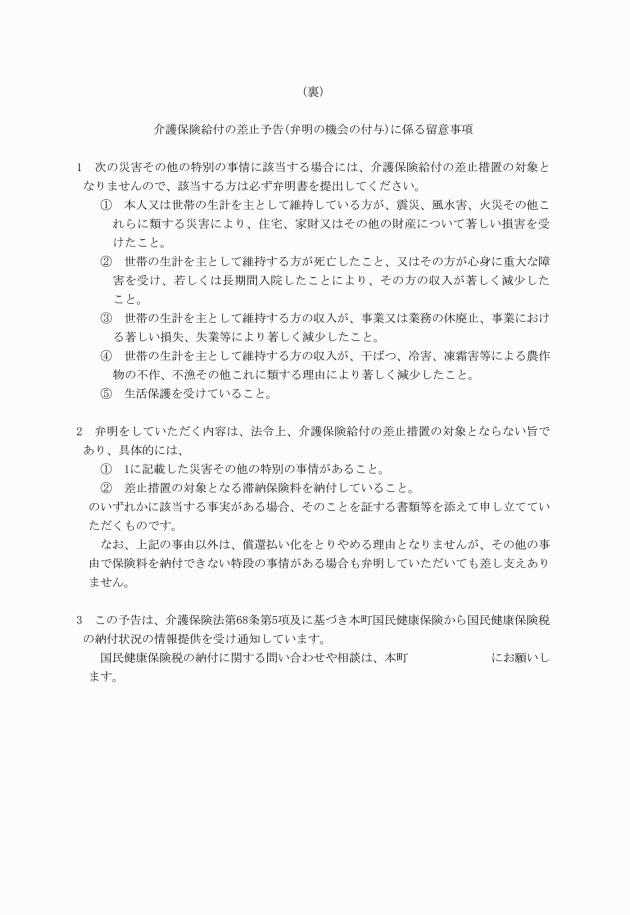

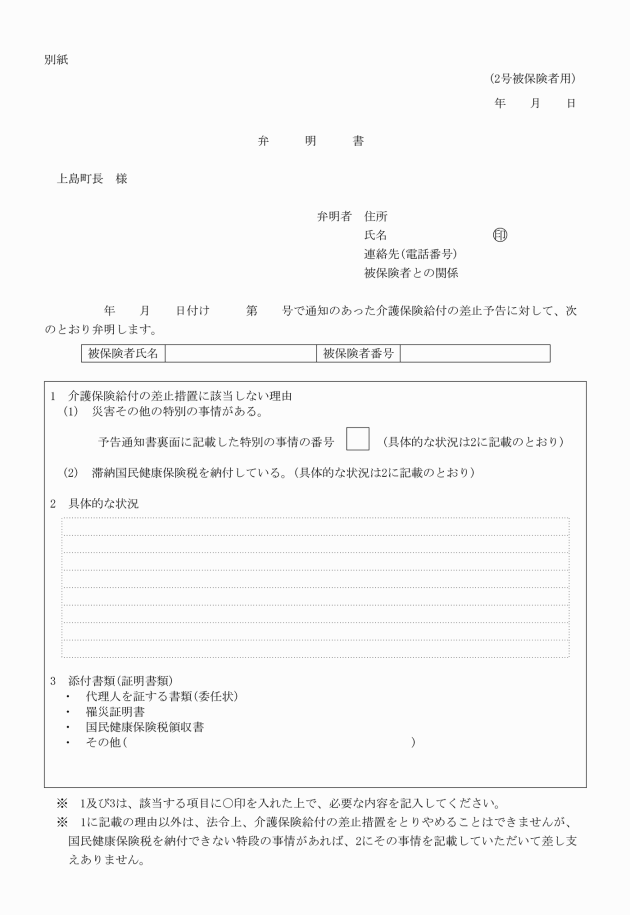

2 町長は、前項の規定により支払方法変更の記載を行おうとするときは、対象となる被保険者に対し、上島町介護保険条例施行細則(平成16年上島町規則第88号。以下「規則」という。)第28条第1項の規定に基づく、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書に弁明書を添え、14日間の期間を付して弁明の機会を付与するものとする。

3 弁明は、弁明書又は任意の書面に証拠書類を添え、指定された期限までに行わなければならない。ただし、書面をもって行うことが困難な事情がある場合には、予告通知書に記載する日時及び場所において口頭によって行うことができる。

5 町長は、指定した期限までに弁明がない場合又は弁明に理由がないと認めるときは、被保険者に規則第28条第1項の規定に基づく、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書を交付して被保険者証に支払方法変更の記載を行う。

(災害その他の特別の事情の確認方法及び審査基準)

第3条 法第66条第1項の規定により支払方法変更の適用を除外される災害その他の政令で定める特別の事情については、次の書類等により確認する。

2 前項第1号に掲げる事情に該当するか否かは、上島町介護保険条例(平成16年上島町条例第115号)第12条第1項各号に規定する保険料の減免事由に該当するか否かで判断する。

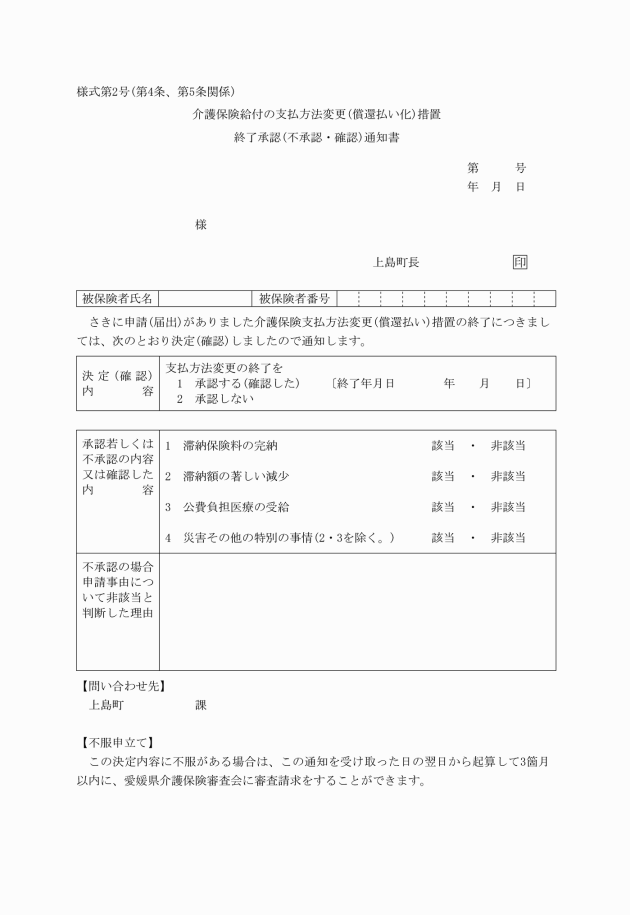

2 町長は、滞納保険料の完納の事実を確認したときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)措置終了承認(不承認・確認)通知書(様式第2号)により被保険者に通知する。

(災害その他の特別の事情による支払方法変更措置の終了手続)

第5条 第2条の規定により支払方法変更の記載がなされた後に令第31条に規定する事情が生じたため、当該記載の消除を受けようとする者は、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書に証拠書類及び被保険者証を添えて町長に申請しなければならない。

2 令第31条に規定する事情の審査基準は、次のとおりとする。

(1) 滞納額の著しい減少 次のいずれの要件をも満たすこと。

ア 第2条第1項第1号に掲げる滞納期間を経過した滞納保険料がなく、次の認定時においても当該記載の対象とならないことが確実に見込まれること。

イ 滞納額が支払方法変更の記載時点における滞納額の2分の1以下となっていること。

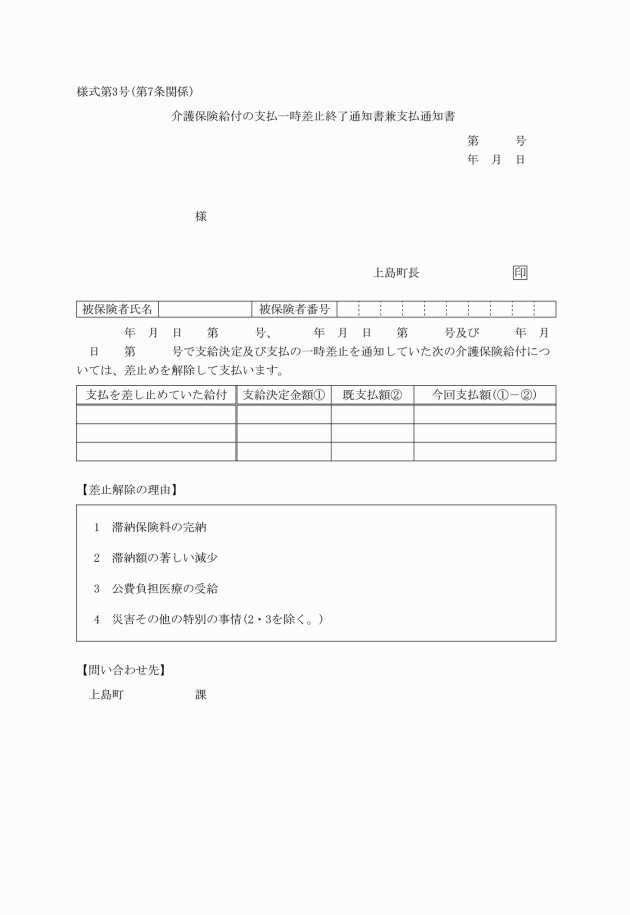

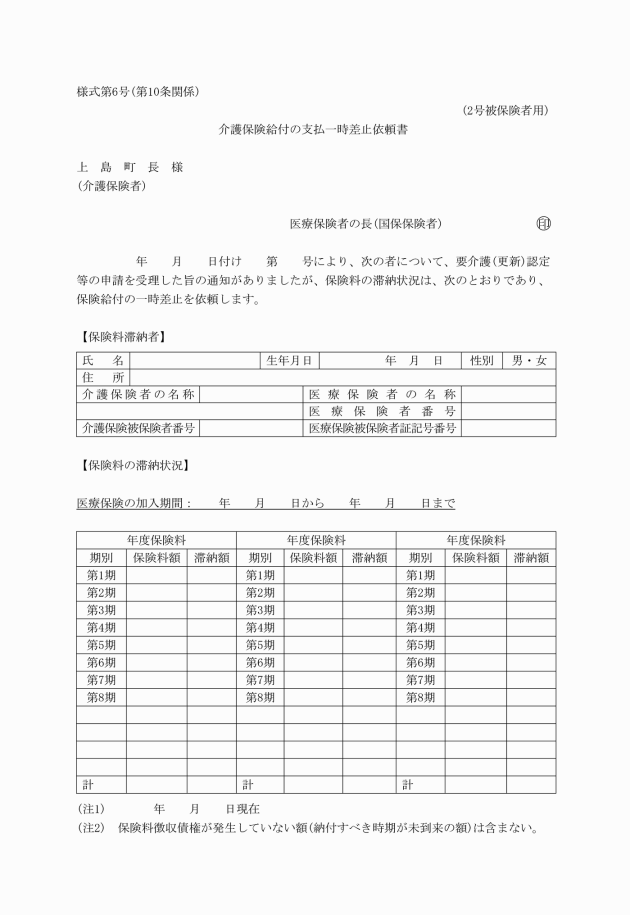

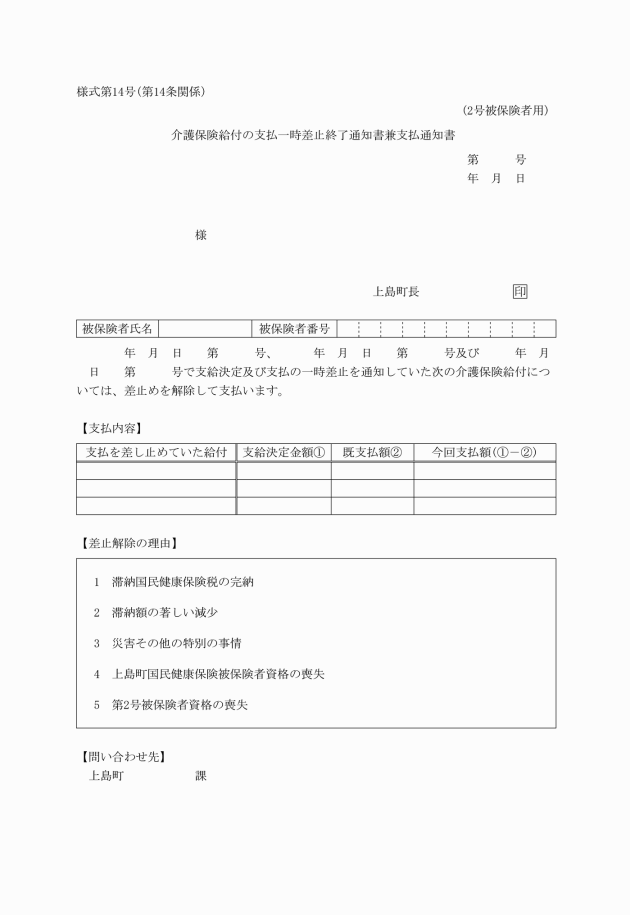

(保険給付の支払の一時差止の基準及び手続)

第6条 町長は、法第67条に規定する保険給付の支払いの一時差止(以下「差止」という。)を次の基準により行う。

(1) 差止の対象とする滞納期間 省令第103条に規定する期間(1年6月間)を経過した場合とする。

(2) 差止額が差止を行う時点の滞納額以上となるに至るまで保険給付の全部の支払を差し止める。ただし、全部の支払を差し止めると差止額が滞納額の2倍の額を超えることとなる場合は、当該金額を限度としてその一部の支払を差し止める。

2 町長は、前項に掲げる場合のほか、支払方法変更の記載を消除した場合は、差止を終了する。

(滞納保険料額の控除の基準)

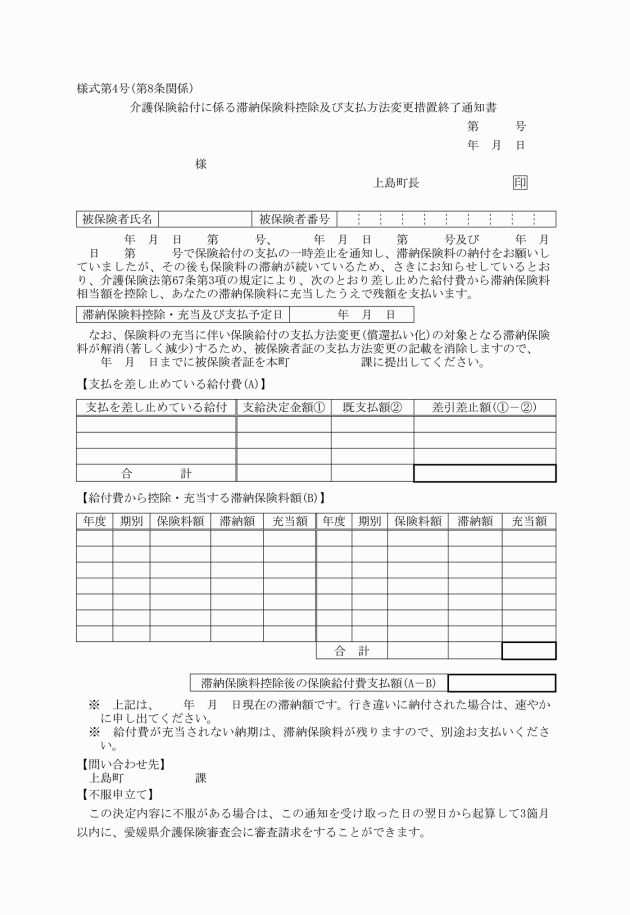

第8条 町長は、法第67条第3項に規定する保険給付の額からの滞納保険料額の控除を次の基準により行い、対象となる被保険者の滞納保険料に充当する。

(1) 控除を行う場合次のいずれかに該当するとき。

ア 保険給付の支払を差し止めた額が滞納額以上となった後6月間を経過してもなお滞納保険料が解消しないとき。

イ その全部又は一部の支払を差し止めた保険給付の支給決定を行った日の属する年度の翌年度の5月末日までに滞納保険料が解消しないと見込まれるとき。

ウ 滞納保険料の全部又は一部が、徴収権の消滅時効により徴収できなくなると見込まれるとき。

(2) 控除額控除を行う時点における滞納額とする。ただし、差止額が当該滞納額に満たない場合は、差止額を限度とする。

(3) 充当順位前号の控除額が滞納額に満たない場合の当該被保険者の滞納保険料への充当は、納期の古いものから順に行う。

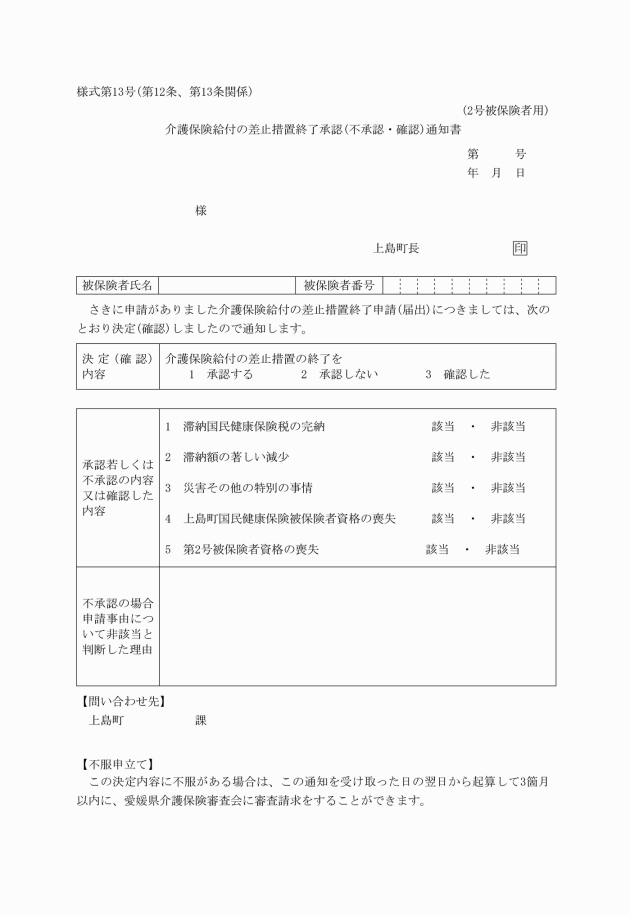

(第2号被保険者に係る保険給付差止の記載の基準)

第9条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載及び同条第4項に規定する保険給付の支払の一時差止を次の基準により行う。

(1) 本町国民健康保険(以下「本町国保」という。)被保険者の場合

ア 記載の対象とする滞納期間 6月間を経過した場合とする。

イ 被保険者証への記載の時期 前号に掲げる滞納期間の経過後最初の機会に行う認定の際に記載を行う。ただし、既に認定を受けている被保険者について滞納期間が1年6月を経過するまでの間に対象となる被保険者から認定の申請がない場合その他必要と認める場合で、本町国保から記載の依頼があったときは、随時に被保険者証の提出を求めて記載を行うものとする。

(2) その他の医療保険被保険者の場合 前号に掲げる本町国保被保険者に係る取り扱いを標準として、医療保険者とそのつど協議して決定する。

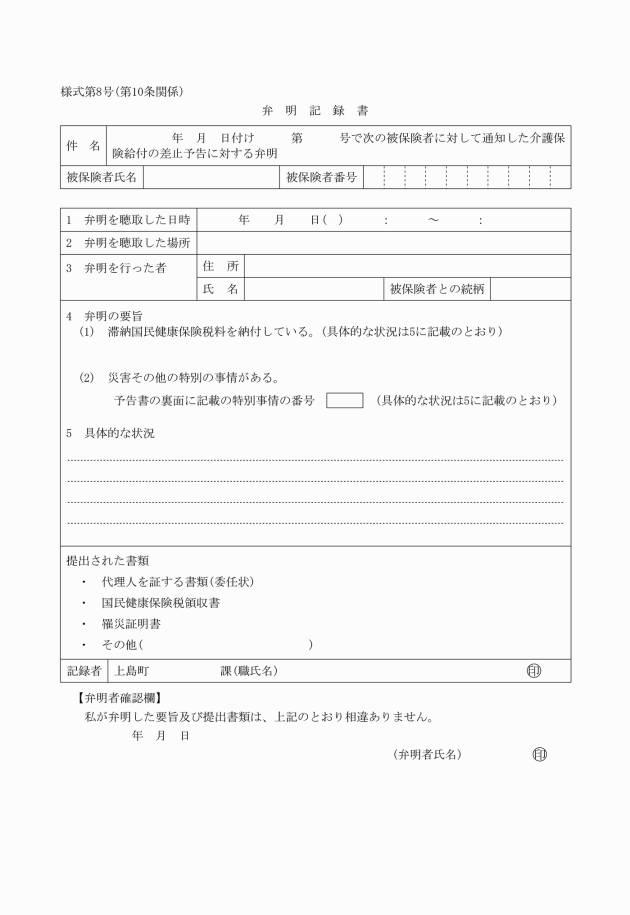

4 弁明は、弁明書又は任意の書面に証拠書類を添え、指定された期限までに行わなければならない。ただし、書面をもって行うことが困難な事情がある場合には、予告通知書に記載する日時及び場所において口頭によって行うことができる。

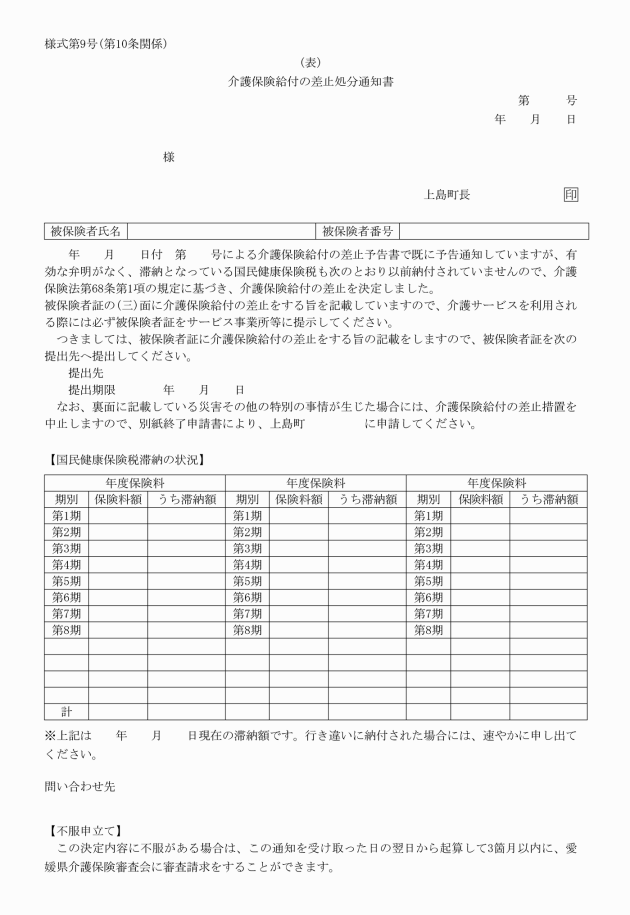

6 町長は、予告通知書で指定した期限までに弁明がない場合又は弁明に理由がないと認めるときは、被保険者に介護保険給付の差止処分通知書(様式第9号)を交付して被保険者証に保険給付差止の記載を行う。

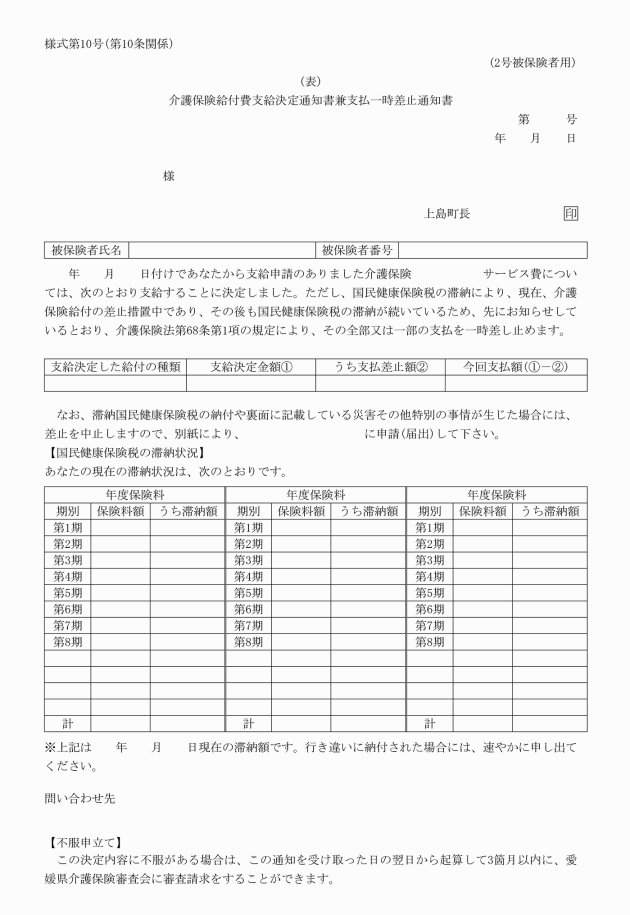

7 町長は、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるときは、介護保険給付費支給決定通知書兼支払一時差止通知書(様式第10号)により被保険者に通知する。

(災害その他の特別の事情の確認方法及び審査基準)

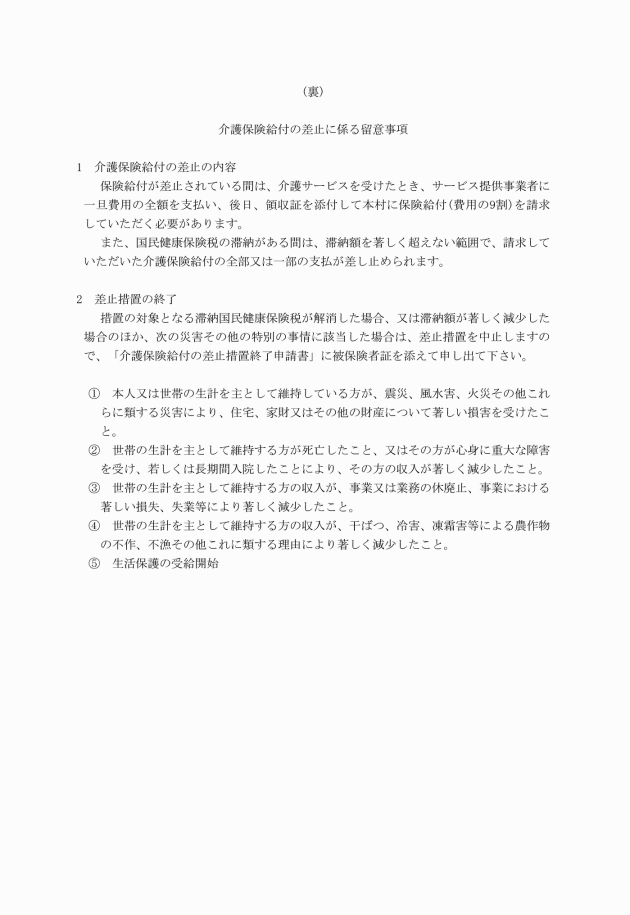

第11条 法第68条第1項の規定により保険給付差止の記載の適用を除外される災害その他の政令で定める特別の事情の確認方法及び審査基準については、第3条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第66条第1項」とあるのは「法第68条第1項」と、「支払方法変更」とあるのは「保険給付差止」と、「第3項」とあるのは「第4項」と、「第4項」とあるのは「第5項」と、同項第2号中「第3号及び第4号」とあるのは「第3号」と、「生活保護台帳、各種公費負担医療受給者台帳」とあるのは「生活保護台帳」と、「第3項」とあるのは「第4項」と、「第4項」とあるのは「第5項」と読み替えるものとする。

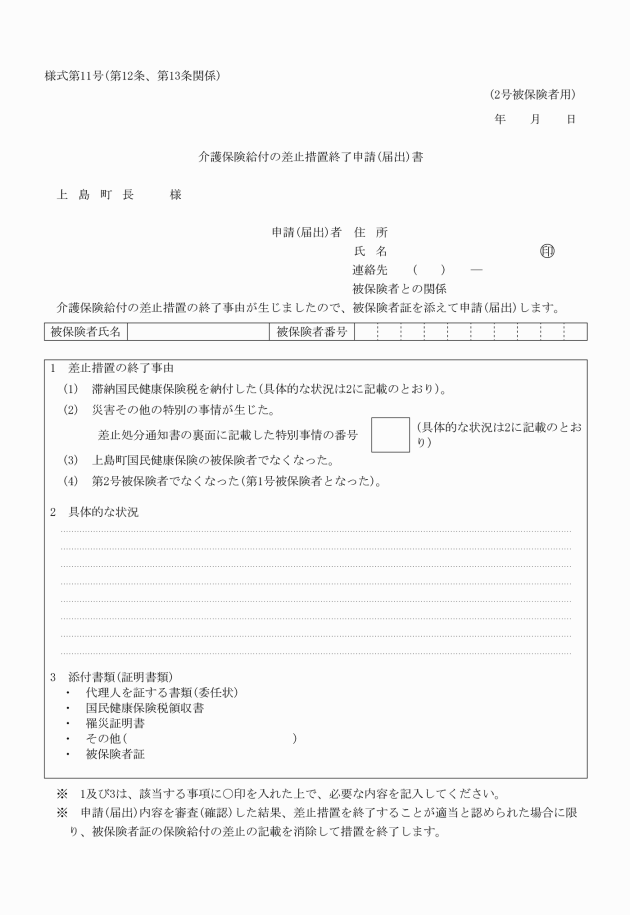

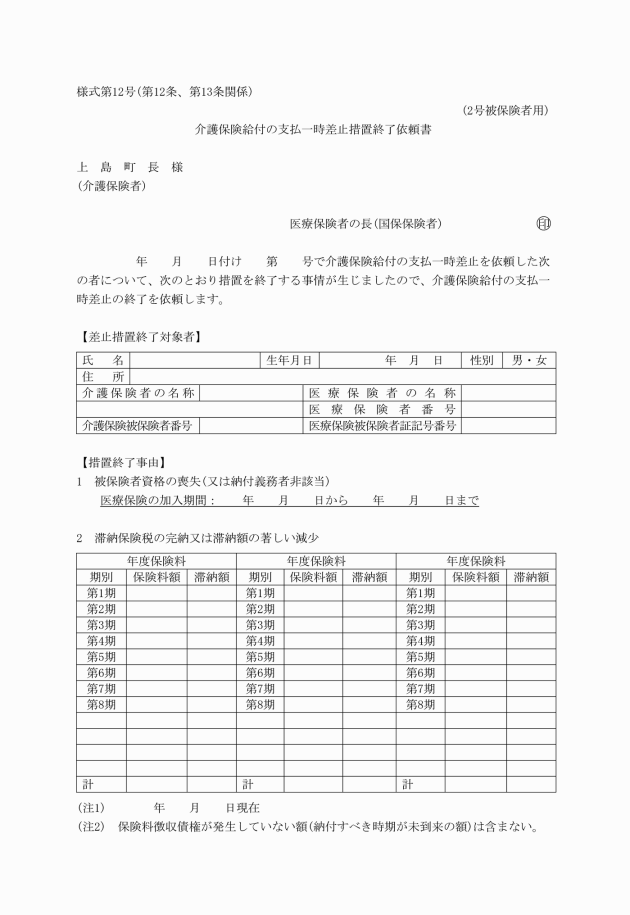

2 令第32条第2項に規定する事情の審査基準は、次のとおりとする。

(1) 滞納額の著しい減少 当該被保険者の医療保険者が判断するところによる。

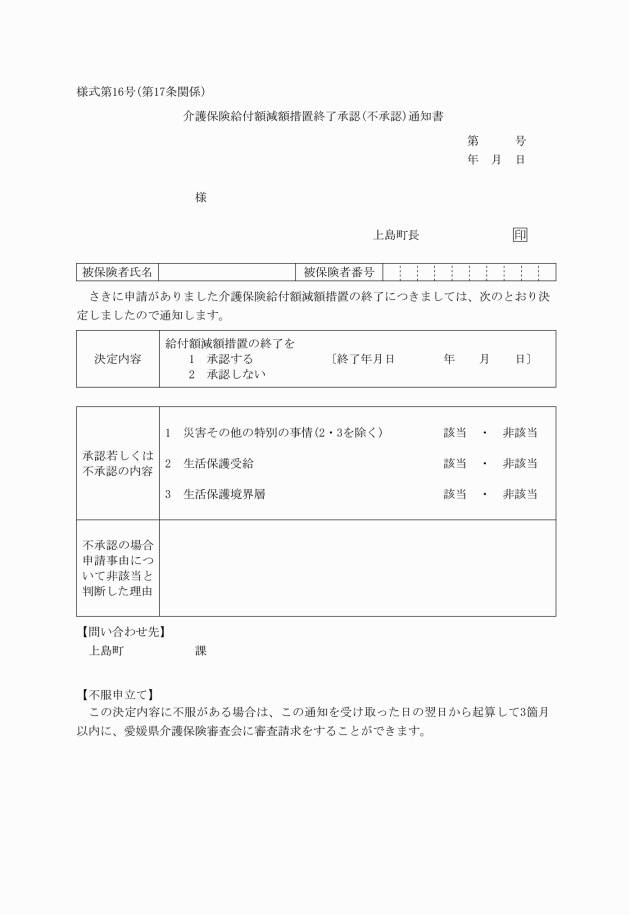

(給付額減額等の記載の手続)

第15条 町長は、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を行うときは、規則第30条第1項の規定に基づく介護保険給付額減額通知書により被保険者に通知する。

(災害その他の特別の事情の確認方法及び審査基準)

第16条 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載の適用を除外される災害その他の政令で定める特別の事情については、次の書類等により確認する。

(1) 令第35条第1号並びに第2号及び省令第113条第1号並びに第2号に規定する事情 規則第34条第1項の規定に基づく介護保険料減免・徴収猶予申請書

(2) 省令第113条第3号及び第4号に規定する事情 生活保護実施機関が有する生活保護台帳、当該実施機関が発行する生活保護境界層証明書等の公募書類

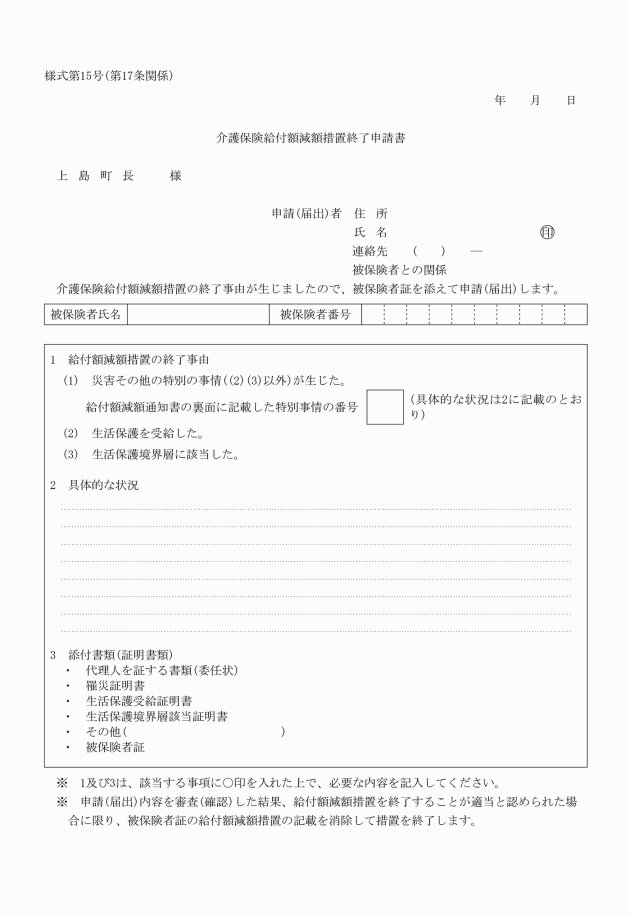

(災害その他の特別の事情による給付額減額等の終了手続)

第17条 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載が行われた後に令第35条に規定する事情が生じたため、給付額減額等の記載の消除を受けようとする者は、介護保険給付額減額措置終了申請書(様式第15号)に証拠書類及び被保険者証を添えて町長に申請しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

附則(平成28年4月1日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前の上島町介護保険の保険給付の制限に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。