○上島町成年後見制度に基づく町長の申立てに関する要綱

平成21年10月20日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について、町内に住所を有する者で判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者等の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、町長が家庭裁判所に対して行う後見、保佐又は補助の開始の審判の申立て(以下「審判の申立て」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(申立ての種類)

第2条 町長が行う審判の申立ての種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 後見開始の審判(民法第7条)

(2) 保佐開始の審判(民法第11条)

(3) 補助開始の審判(民法第15条)

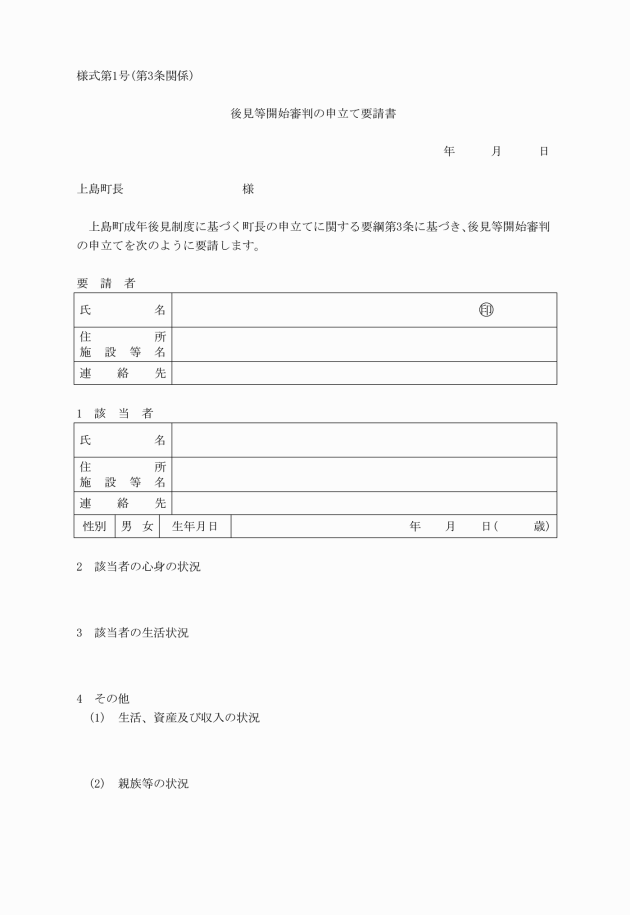

(審判の申立ての要請)

第3条 次に掲げる者は、第1条に規定する各法に基づき審判の申立てが必要な者(以下「要支援者」という。)がいると判断したときは、町長に対し審判の申立てを行うよう要請することができる。

(1) 民生児童委員

(2) 老人福祉施設の職員

(3) 指定居宅介護支援事業者の職員

(4) 介護保険施設等の職員

(5) 知的障害者援護施設の職員

(6) 精神障害者社会復帰施設の職員

(7) 病院、診療所又は療養病床の職員

(8) その他町長が特に認めた者

(調査)

第4条 町長は、前条の要請があったとき又は要支援者を発見したときは、次に掲げる事項を調査するものとする。

(1) 要支援者の身体、精神状況等

(2) 要支援者の生活、資産及び収入の状況

(3) 要支援者の親族等の有無

(4) その他町長が必要と認める事項

(1) 要支援者に4親等内の親族がいないとき。

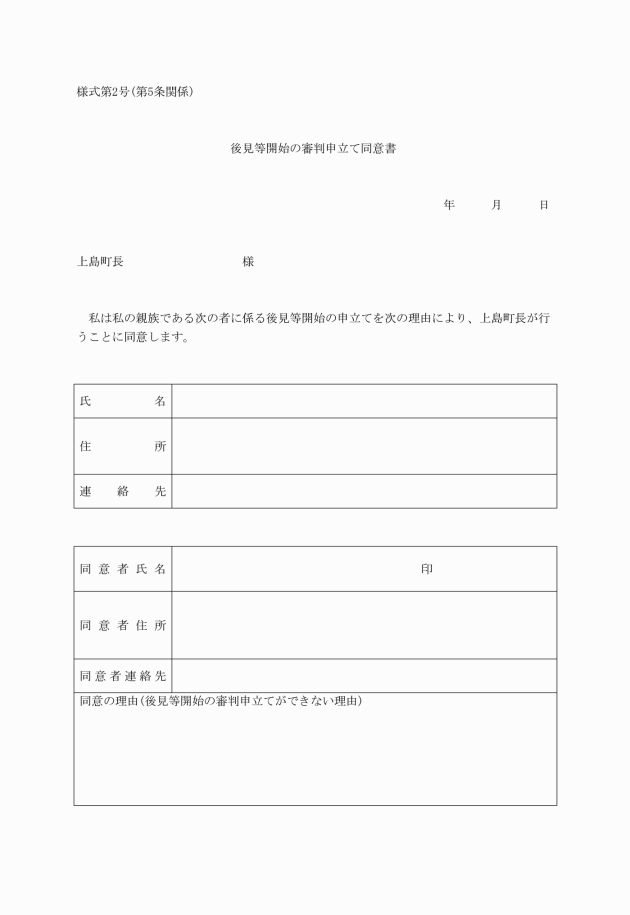

(2) 要支援者の4親等内の親族による審判の申立てが困難であり、町長が審判の申立てを行うことについて後見等開始の審判申立て同意書(様式第2号)が提出された場合において、要支援者の福祉を図るために町長が審判の申立てを行うべきであると判断したとき。

(3) 4親等内の親族があっても虐待の事実があり、要支援者の福祉を図るために町長が審判の申立てを行うべきであると判断したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、明らかに要支援者の福祉を図るために町長が審判の申立てを行うべきであると判断したとき。

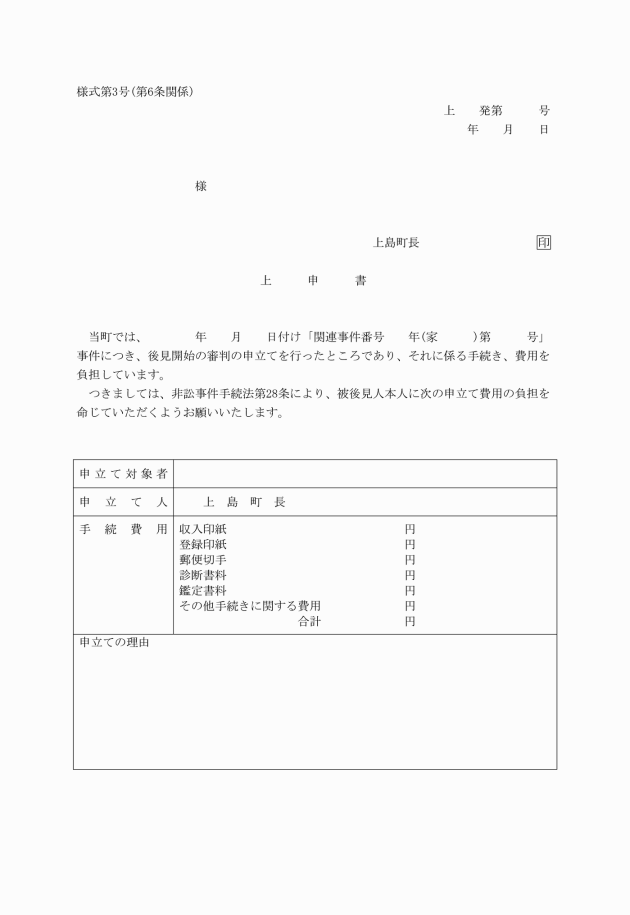

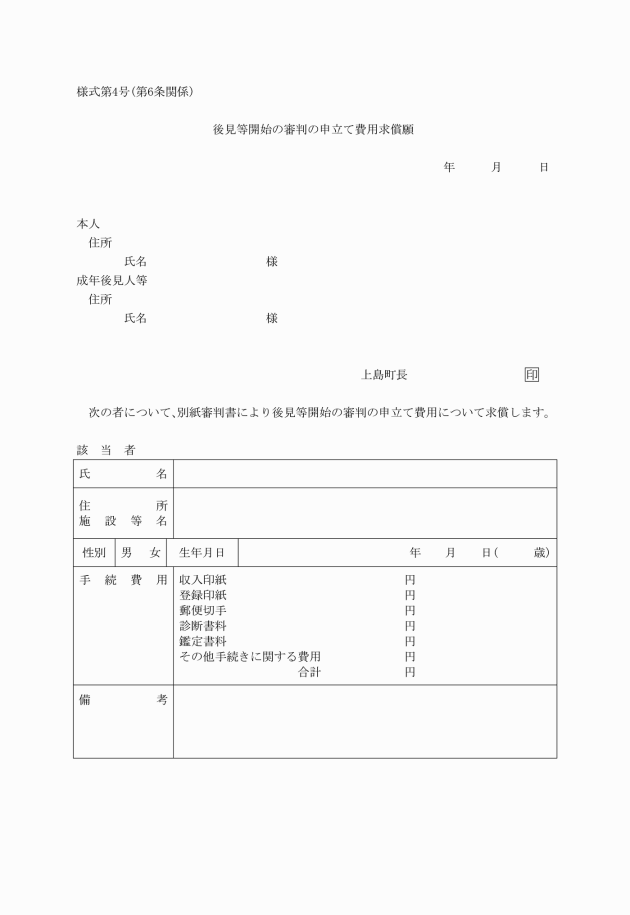

(費用の負担及び求償)

第6条 町長が負担する費用は、次に掲げるものとする。

(1) 収入印紙代

(2) 登記印紙代

(3) 郵便切手代

(4) 診断書料

(5) 鑑定書料

(6) その他手続きに関する費用

(1) 要支援者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者であるとき。

(2) 審判の申立てに要する費用を負担することで生活保護法による要保護者となるとき。

(3) その他申立てに要する費用を負担することが困難であると町長が認めるとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

附則

この要綱は、平成21年12月1日から施行する。