○上島町集団救急救護活動計画

平成16年10月1日

消防本部訓令第16号

(目的)

第1条 この訓令は、地震、台風等の自然災害及び航空機、船舶、自動車等の大規模交通事故、ガス爆発その他の災害又は事故で、局地的かつ短時間に多数の傷病者が発生し、通常の出場体制では対応できないもの(以下「集団事故」という。)を対象として、救急隊等の効率的な運用と関係機関の密接な連携を保持し、総合力をもって迅速かつ安全に傷病者の救出救護を図ることを目的とする。

運用基準 | 対象災害基準 |

1 傷病者が5人以上発生し、又は発生するおそれがある場合 2 救急隊2隊以上を集中的に運用する必要がある場合 3 その他消防長が必要と認める場合 | 1 地震、台風等の自然災害 2 船舶、航空機、自動車等の大規模交通事故 3 危険物、ガス、放射線同位元素、毒劇物等の爆発、流出、漏えい等の事故 4 大規模な建物、工作物の倒壊事故 5 その他の集団的に傷病者が発生する災害及び事故 |

(活動の原則)

第3条 活動の現場においては、警察、医療機関その他の関係機関と連携を密接にし、傷病者の効率的な救護に当たるとともに救急活動については、傷病者の適切な識別(トリアージ)を行い、重症者を最優先とし必要な応急処置を施した後、それぞれの傷病者に適応した医療機関へ迅速かつ安全に搬送することを原則とする。

(出場基準及び他機関への応援要請等)

第4条 消防長は、事故の通報内容、現場報告等によって集団救急事故と判断される場合は、別表第1(集団救急事故における救急車等の出場基準表)に掲げる基準に基づき、直ちに出場指令を行うものとする。なお、他機関の出場要請については、消防相互応援協定に対し出場要請を行うものとする。

(集団救急時の招集)

第5条 災害が発生し、緊急に消防力を増強する必要があると認めたとき、又は災害の状況により残留車両等による出動体制を確保する必要があるときは、消防署員に対して非常招集を発令し、その必要がなくなったとき解除する。

2 消防職員は、非常招集の発令があったときは、あらゆる手段を用いて速やかに指定された場所へ参集し、配備に就くものとする。

3 前項の消防活動体制に必要な人員確保のため、次の基準に定める非常招集を行う。

種別 | 決定者 | 決定基準 |

1号招集 | 当直司令又は副当直司令 | 週休者を招集する必要がある場合 |

2号招集 | 署長 | 署職員全員を招集する必要がある場合 |

3号招集(全職員) | 消防長 | 職員(本部を含む。)全員を招集する必要がある場合 |

4 署長及び当直司令又は副当直司令が前項による招集をするときは、速やかに消防長の承認を受け事後報告しなければならない。

5 非常招集の職員への伝達は、次の方法で行い、状況に応じ迅速かつ的確に行うものとする。

(1) 消防長、本部課長、署長、当直司令又は副当直司令の事前命令

(2) 電話

6 非常招集を発令したときは、発令時刻その他の必要事項を職員に伝達するものとする。

7 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、常に非常招集に応じられる体制を整え、ラジオ、テレビ、電話等により災害発生状況を積極的に把握し、非常招集の有無及びその他必要な事項を確かめるとともに、発令前であっても発令の可能性が十分にあることを覚知したときは、自発的に参集しなければならない。

(1) 災害が発生したことを覚知したとき。

(2) 現場交替の必要が発生したとき。

8 非常招集(自発的参集を含む。)における職員の参集場所は、指定場所とし、参集した職員は、参集した旨を直ちに上司へ報告するものとする。ただし、交通途絶その他特別の理由により参集できないときは、その旨を報告し指示を受ける。

9 所属長は、非常招集を発令したときは、非常招集状況を消防長に報告するものとする。

10 非常招集に関する規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 休職中又は停職中の職員

(2) 疾病療養中の職員

(3) 出張、入校及び派遣中の職員

(4) 管轄外旅行中の職員

(5) 所属長が特別の理由により認めた者

11 所属長は、非常招集を効果的に行うため、所属職員の参集所要時間、部隊編成、任分担その他必要事項を考慮した事前計画を樹立しておかなければならない。

(最先到着救急隊長の任務)

第6条 最先到着救急隊長は、現場指揮本部長が到着するまでの間、次の任務を行うものとする。

(1) 災害の現場の把握

ア 災害発生場所及び概要の把握

イ 傷病者数及び傷病状態の把握

(2) 現場報告及び応援要請

ア 現場報告は、確認できた事項から速やかに本部に報告する。

イ 応援要請は、災害の規模等から判断し、救急隊、救助隊等の必要隊数及び必要資器材について時機を失することのないように行う。

(3) 現場救護所の設置が必要である場合は、場所を選定し現場救護所設置の準備を行う。

2 救急活動上の留意事項は、次のとおりとする。

(1) 現場に到着した救急隊は、傷病者の収容等に支障とならない車間距離等の確保をさせること。

(2) 原則として、災害発生現場及び現場救護所では、担架又はサブストレッチャーを使用するものとし、メインストレッチャーは、使用させないこと。

(現場指揮本部)

第7条 現場指揮本部(以下「本部」という。)の設置は、第2出場時に行うことを原則とする。

2 本部は、次の事項等に留意して最も適した場所に速やかに設置するものとする。

(1) 現場全体が把握でき、かつ、消防隊の集結に容易な場所

(2) 救護所との連絡が容易な場所

(3) 2次災害のおそれのない場所

3 本部には「現場指揮本部」の標旗を掲出するとともに、本部員は、腕章表示するものする。

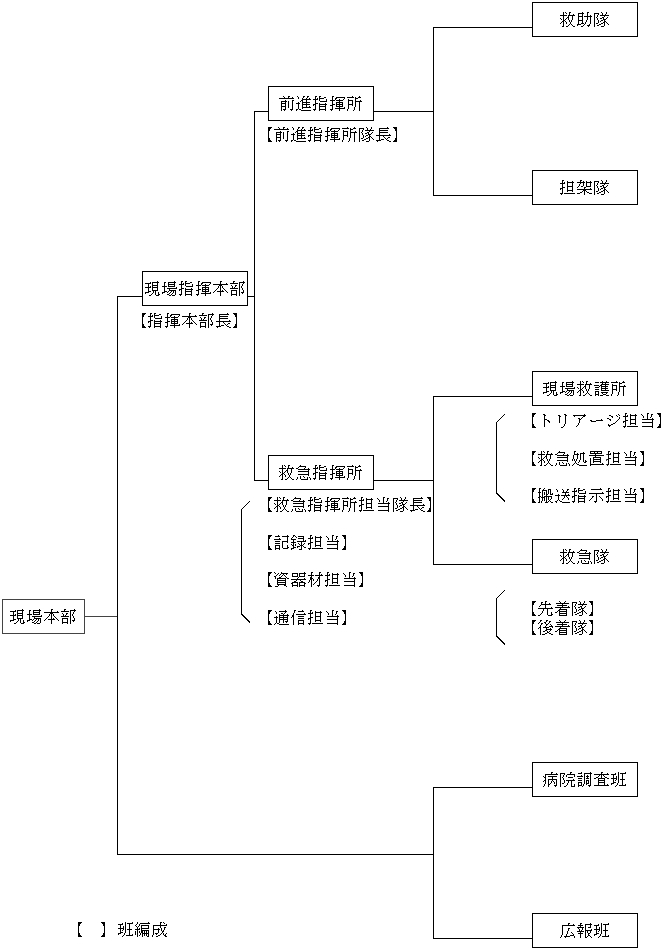

4 本部の編成及び担当別は、別表第2(現場指揮本部の編成、担当別)のとおりとする。

5 現場指揮本部長の任務は、別表第3(現場指揮本部長の任務)のとおりとする。

6 本部の設置に必要な資機材は、別表第4(現場指揮本部の設置に必要な資機材)のとおりとする。

7 本部の業務は、次のとおりとする。

(1) 救助、救急方針の決定

(2) 出動隊の指揮

(3) 増強隊の要請及び資器材調達

(4) 医師、看護婦の派遣要請

(5) 交通規制、現場警戒の要請

(6) 情報の収集及び現場広報

(7) 現場における関係機関への協力要請及び調整

(8) 前各号に掲げるもののほか、現場指揮本部として必要な業務

(救急指揮所)

第8条 救急指揮所は、現場指揮本部長の指示により設置し、担当別任務は、別表第5(救急指揮所担当別任務)のとおりとする。

(現場救護所)

第9条 現場救護所の設置は、現場指揮本部長の指示による。

2 現場救護所は、ロープ等によって区域を明示し、重症度分類によって傷病者の傷病者の搬送位置を指定しておくものとする。なお、次の事項等に留意して災害(事故)現場において最も適した場所に設置するものとする。

(1) 本部との連絡が容易な場所

(2) 2次災害のおそれのない場所

(3) 出場隊の進入、退出路が別系統で確保が可能な場所

(4) 群衆の混乱による障害がなく、地形平坦で広い場所

(5) 通信障害が少ない場所

3 現場救護所には、現場救護所の標旗を掲出するとともに、救護所員は、腕章で表示する。

4 現場救護所の編成、任務及び担当は、別表第6(現場救護所における班編成等)に掲げるとおりとする。

5 現場救護所の設置に必要な資機材は、別表第7(現場救護所の設置に必要な資機材)のとおりとする。

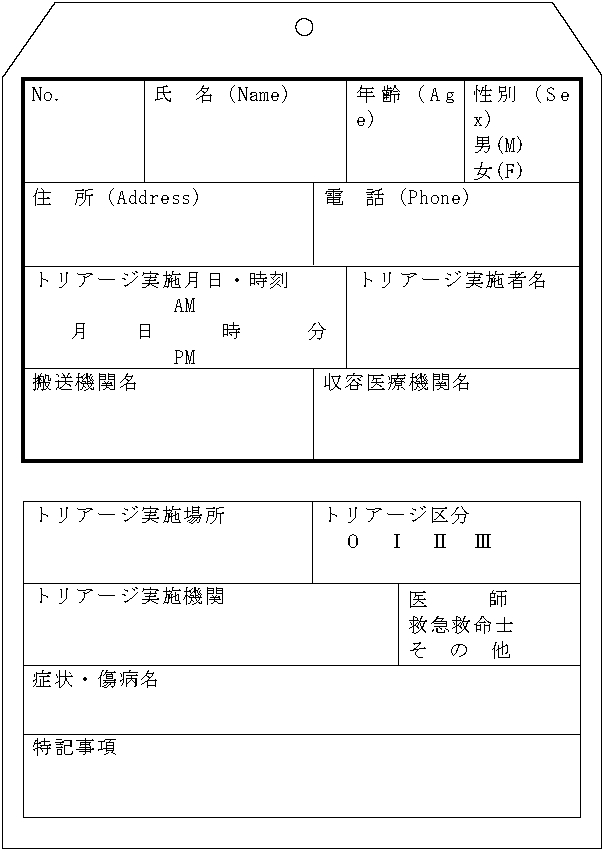

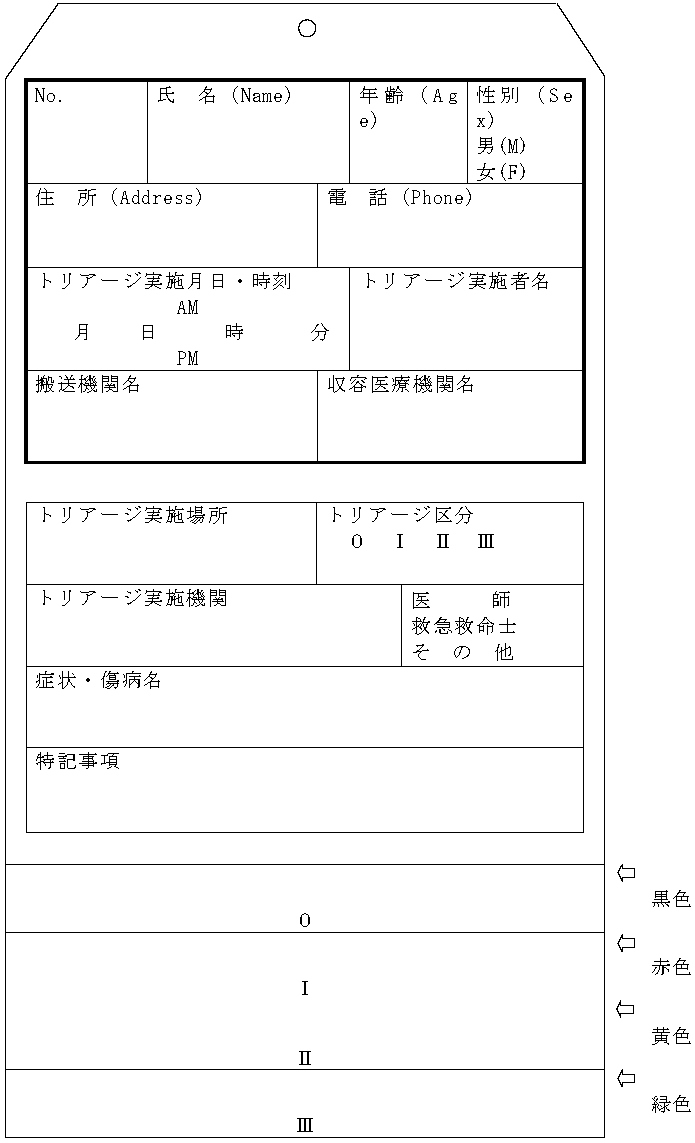

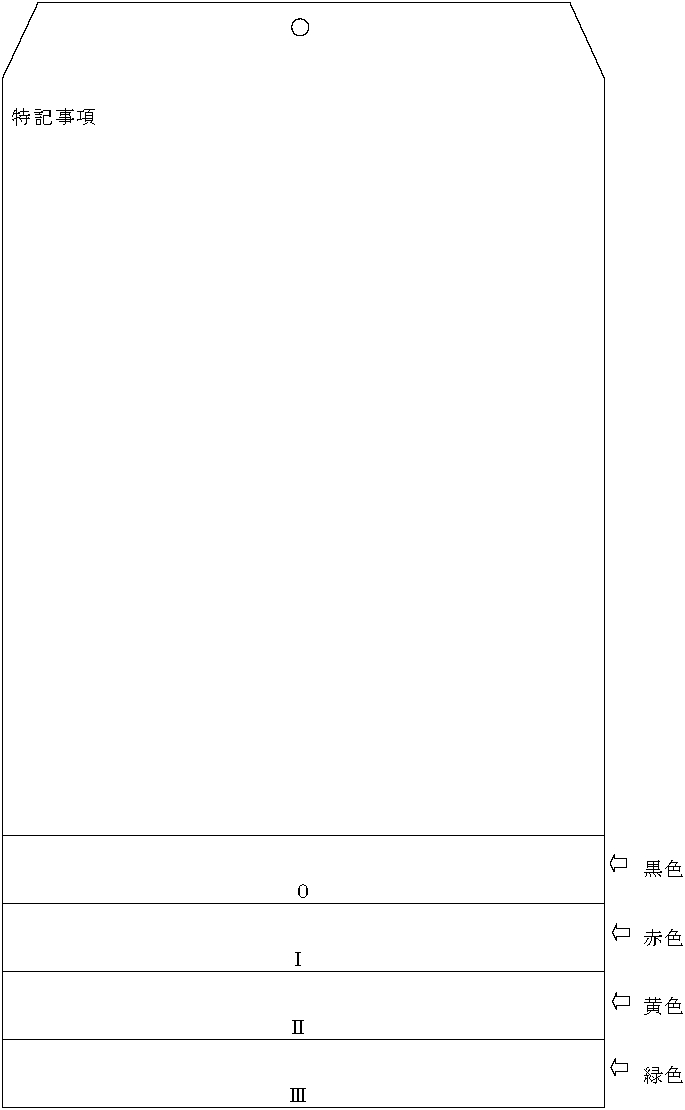

7 トリアージ・タッグの取扱いは、次の要領とする。

(1) トリアージ・タッグは、原則として右手関節部に付ける。なお、負傷等のため右手関節部に付けるのが好ましくないときは、左手関節部、右足関節部、左足関節部、頸部部位を変える。

(2) トリアージ・タッグの付け直しは、救急処置の優先順位の変更を意味するので、新しいトリアージ・タッグは、古いトリアージ・タッグの上に付け、古いトリアージ・タッグは、処分しない。なお、再トリアージした場合には、古いトリアージ・タッグに斜線を入れる。

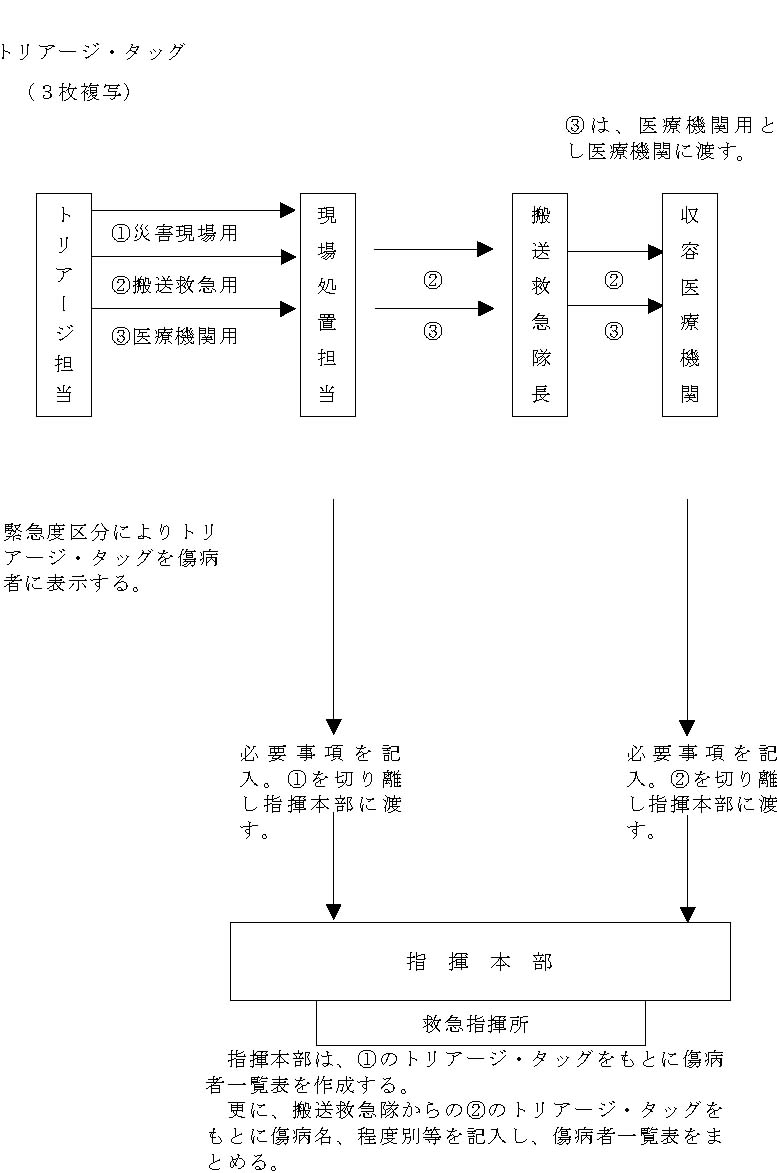

(3) トリアージ・タッグの処理は、別表第10(トリアージ・タッグ処理の流れ)のとおりとする。

8 救護所への搬入及び搬出は、次の要領とする。

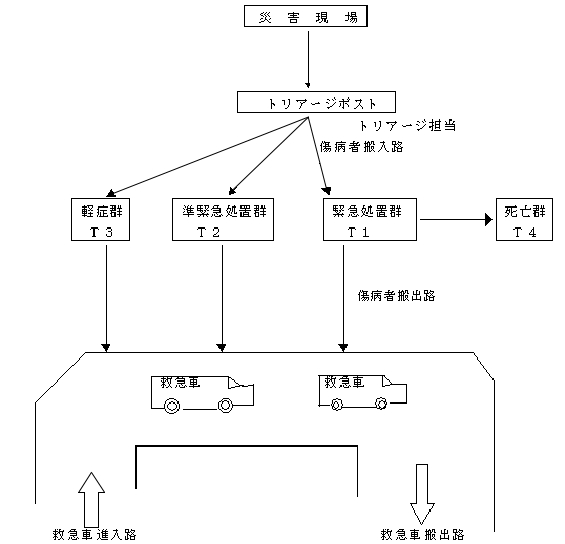

(1) 傷病者を救護所に収容する前に、トリアージを行うトリアージポストを設ける。

(2) 傷病者搬入時の混乱を防ぐため、事故現場からトリアージポスト、救護所への搬入は、一定方向とする。

(3) 現場の交通事情を考慮し、救護所への救急車の進入は、一定方向とする。

(4) 救護所における傷病者搬入及び搬出の流れは、別表第11(傷病者搬入・搬出の流れ)のとおりとする。

(前進指揮所)

第10条 前進指揮所の設置は、現場指揮本部長の指示による。

2 前進指揮所隊長の任務及び担架隊の任務は、別表第12(前進指揮所隊長及び担架隊の任務)のとおりとする。

(後着救急隊長の任務)

第11条 後着救急隊長の任務は、別表第13(後着救急隊長の任務)のとおりとする。

(病院調査班)

第12条 調査出向は、次の要領による。

(1) 病院調査班の出向は、本部が特命する。

(2) 病院調査の特命出向を受けた場合は、2人以上をもって調査班を編成し、努めて収容医療期間ごとに派遣する。

2 病院の調査は、次の要領による。

(1) 調査は、医療機関が行う業務に支障とならないように配意し、必ず受付窓口を介し、努めて医療機関の関係者に調査を依頼する。

(2) 傷病者から直接聴取しなければならない事項については、医師等の了解を得てから行う。

(3) 転送等の状況に注意して、傷病者の数が重複することのないように留意する。

(4) 混乱等により調査できない場合は、調査可能な時期を聴取して後刻調査する。

(5) 当該医療機関で消防機関以外によって収容された傷病者も、可能な限り調査する。

3 病院調査担当員は、調査結果の内容を速やかに消防本部に報告する。

(報道対応上の留意事項)

第13条 災害時には、個人の安否に関する情報ニーズが急速に高まることから、テレビ、ラジオ等のメディアの広報性、迅速性等を考慮し、次により報道対応する。

(1) 報道機関に対する発表場所は、災害現場の状況が把握できる場所とするが、現場救護所の混乱を避けるため、努めて当該場所から離れた場所とする。

(2) 発表時刻を予告し、その時刻に発表する。

(3) 氏名の公表は、初期の段階ではカタカナでもよいものとする。

(4) 「死亡確認された者」及び「身元不明の傷病者」の発表は、初期においては人数のみを速やかに発表し、その後、関係機関による身元確認作業の結果を待って適宜氏名の公表を行う。

(5) 病院調査班と連携を密にし、重複しないように死傷者数を把握する。

(6) 提供情報については、次の事項をポイントに行う。

ア 傷病者数、氏名等、搬送先医療機関名、程度、現在までの救出・搬送状況及び今後の護活動状況の見通し

イ 事故の原因、2次的災害発生危険の有無

(広報)

第14条 住民に対する広報は、的確な情報を状況に応じて周知し、住民の安全を確保するものとする。

(消防団活動)

第15条 消防団は、現場指揮本部の特命に基づき出場し、担架隊、警戒支援隊の任務に当たるものとする。

(地域防災計画への移行)

第16条 町の災害対策本部が設置された場合は、町の防災計画に移行するものとする。

(訓練)

第17条 この訓令の円滑な運営を図るため、関係機関の協力を得て年1回以上訓練を行うものとする。

附則

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

集団救急事故における救急車等の出場基準表

出場区分 | 区分基準 | 上島町消防本部 | 設置事項 | |||||

救急1 | 救急2 | 消防1 | 消防2 | 消防3 | 消防4 | |||

救急車 | 救急予備車 | 救急艇 | ポンプ車 | 広報車 | 指令車 | |||

第1出場 | 傷病者5人以上で、救急車2台を集結して対応できるもの。 | ○ | ○ | ◎ | △ |

|

| ・救急1を含む2台で対応する。 |

傷病者10人以上で、救急車2台及びその他車両を集結して対応できるもの。 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |

| ・通常の救急出場は、救急2又はその他車両を活用し対応する。 | |

第2出場 | 傷病者10人以上又は第1出場で対応できない場合(そのおそれがある時を含む。) | ○ | ○ | ○ | 非 | ○ | 非 | ・現場指揮本部の設置 ・職員の非番招集(必要数) ・通常の救急出場は、救急2又はその他車両を活用し対応する。 |

第3出場 | 傷病者30人以上で又は第2出場で対応できない場合(そのおそれがある時を含む。) | ○ | ○ | ○ | 非 | ○ | 非 | ・現場指揮本部の設置 ・医療機関の現場出場要請 ・職員の非番招集(全員) ・通常の救急出場は、救急2又はその他車両を活用し対応する。 |

◎(船舶事故) △(火災又は火災発生のおそれがある場合) 非(非番者)

別表第2(第7条関係)

現場指揮本部の編成、担当別

別表第3(第7条関係)

現場指揮本部長の任務

担当 | 任務等 |

現場指揮本部長 | ◎現場指揮本部、救急指揮所、前進指揮所及び出動各隊の総括指揮及び活動方針の決定 ◎関係機関との連携を密にし、適切な救出・救護活動、傷病者の管理、搬送体制を確立する。 ◎必要により救急指揮所及び現場救護所を設置し、救急指揮所隊長を指定する。 ◎必要な場合は、前進指揮所を設置し、前進指揮所隊長及び所要の部隊を指定し、救助活動等の指揮に当たらせる。 ◎消防部隊の集結場所及び進入、搬出路の指定等 (ア) 消防警戒区域の設定及び消防部隊の集結場所の指定 (イ) 消防部隊の進入、傷病者の搬出路の指定 (ウ) 各隊の任務及び活動場所の指定 ◎関係機関との連携及び調整 (ア) 関係機関との連携を図り、必要な調整を行う。 (イ) 現場に到着した医師と協力し、効率的な救護活動を行う。 (ウ) 緊急車として運行できないマイクロバス等の車両で搬送する場合は、警察と連携し警察用自動車による誘導等を図る。 |

別表第4(第7条関係)

現場指揮本部の設置に必要な資機材

番号 | 資機材名 | 必要数 |

1 | テント | 1 |

2 | 長机 | 2 |

3 | 折りたたみ椅子 | 5 |

4 | 黒板 | 1 |

5 | 警報区域設定ロープ(50メートル) | 2 |

6 | 現場指揮本部標旗 | 1 |

7 | 腕章 | 10 |

8 | 携帯無線機 | 3 |

9 | ハンドマイク | 3 |

10 | 照明器具 | 1 |

11 | 災害広報板 | 1 |

12 | 報告用紙(事故速報用紙) | 30 |

13 | 報告用紙(傷病者記録用紙) | 30 |

14 | 筆記用具 | 1 |

15 | 関係図面 | 1 |

16 | 傷病者一覧表 | 20 |

17 | その他必要資機材 |

|

別表第5(第8条関係)

救急指揮所担当別任務

担当 | 任務等 |

救急指揮所担当隊長 | ◎救急指揮所及び現場救護所の統括運営 (ア) 救急指揮所及び現場救護所の開設 (イ) 各救急隊の指揮統括 (ウ) 救急指揮所及び現場救護所担当者の任務の指定 (エ) 現場医師との連携 (オ) 資器材等の集結及び運用 ◎救急隊の活動管理 ◎現場指揮本部長への報告及び前進指揮所隊長との連携 ◎現場関係者との連絡、調整 ◎現場指揮本部長からの下命事項 |

記録担当 | ◎トリアージタッグの回収 ◎傷病者一覧表の作成 |

資器材担当 | ◎救急隊及び消防隊等が搬送した資器材の集中管理及び運用 |

通信担当 | ◎現場指揮本部への連絡 ◎収納可能医療機関の把握 |

別表第6(第9条関係) 現場救護所における班編成等

班編成 | 要員 | 任務 | 備考 |

トリアージ担当 | 傷病者20人ごと おおむね2人 | ・傷病者のトリアージ ・トリアージ・タッグへの傷病者番号の記載 ・傷病者に対するトリアージ・タッグの表示 ・収容場所の指示 | 現場医師に積極的に協力を求める。 |

現場処置担当 | 傷病者20人ごと おおむね5人 | ・救急処置 ・傷病者管理 ・トリアージ・タッグへの傷病者氏名等の記載 | 現場医師に積極的に協力を求める。 |

搬送指示担当 | 傷病者20人ごと おおむね1人 | ・搬送順位の決定 ・救急車への収容人員の調整 |

|

別表第7(第9条関係)

現場救護所の設置に必要な資機材

番号 | 資機材名 | 必要数 |

1 | テント | 2 |

2 | 長机 | 4 |

3 | 折りたたみ椅子 | 10 |

4 | 応急救護所標旗 | 2 |

5 | 保温用毛布 | 20 |

6 | 防水シート | 4 |

7 | 非常用担架 | 10 |

8 | 清水入携行缶 | 10 |

9 | 腕章 | 20 |

10 | トリアージ・タッグ | 100 |

11 | 非常用救急資器材 三角巾 包帯(大・中) 滅菌ガーゼ 救急絆創膏 副子(大・中・小) | 3 |

12 | 応急救護所設定ロープ(50メートル) | 5 |

13 | 照明設備 | 1式 |

14 | 筆記用具 | 1式 |

15 | その他必要資機材 |

|

別表第8(第9条関係) 緊急度分類表

分類 | 順位 | 症状及び状態 | タッグ色 |

緊急処置群 | 第1順位 | 次の具体的症例のいずれかに該当する者 (1) JCSⅢ桁の意識障害があり ① 瞳孔不同 ② 異常肢位(除脳姿勢、除皮質姿勢) ③ 気道の開存性に疑問がある。 (2) 外出血があり ① 体表からの動脈性出血が明らかである。 ② 広範な軟部組織からの持続性出血がある。 (3) ショック ① 不穏状態、蒼白、発汗、冷汗等がある。 ② とう骨動脈の拍動が触知し難いか触知できない。 ③ 血圧低下(収縮期血圧90mmHg未満)又は測定不能 (4) 呼吸障害があり ① 上気道狭窄、上気道閉塞が疑われる(吸気性努力)。 ② 鼻翼、頸部、肋間等の呼吸補助筋による呼吸困難を訴える。 ③ 呼吸数30回/分以上、10回/分未満 ④ チアノーゼがある。 原則的には、15分から30分以内に医療機関で治療が開始されれば救命可能と考えられるもの | 赤色 |

準緊急処置群 | 第2順位 | 次の具体的症例のいずれかに該当する者 (1) 意識障害があり、緊急処置群に該当しない者 (2) バイタルサインが安定して明らかな長管骨骨折(開放性・非開放性)がある者 (3) バイタルサインが安定して胸痛、腹痛を訴える者。また、圧痛がある者 (4) 緊急処置群の症状を伴わない重症熱傷者 原則的には、30分経過後に医療機関で治療を開始されても生命予後に影響がないと考えられる者 | 黄色 |

軽症群 | 第3順位 | 緊急処置群、準緊急処置群以外で軽易な傷病がある者 | 緑色 |

死亡群 | 第4順位 | (1) 頭部離断のある者 (2) 医師が死亡と判断した者 | 黒色 |

別表第9(第9条関係)

傷病者伝票(トリアージタッグ)

1枚目(災害現場用)

2枚目(搬送機関用)

3枚目(収容医療機関用) 表

3枚目(収容医療機関用) 裏

別表第10(第9条関係)

トリアージ・タッグ処理の流れ

別表第11(第9条関係)

傷病者搬入・搬出の流れ

別表第12(第10条関係)

前進指揮所隊長及び担架隊の任務

活動隊 | 任務等 |

前進指揮所隊長 | ◎前進指揮所の統括運営 ア 救助隊等の指揮統括 イ 担架隊の指揮統括 ウ 救助資器材の集結及び運営 ◎指揮本部長への報告、連絡及び救急指揮所担当隊長との連携 ◎指揮本部長からの下命事項 |

担架隊 | ◎歩行不能な傷病者は、迅速、安全に必ずトリアージポストを経由して指定の応急救護所まで担架搬する。 ◎歩行可能な傷病者は、トリアージポストを経由して指定の現場救護所まで介添えによる誘導を行う。 ◎応急救護所の指定は、トリアージ担当者による。 |

別表第13(第11条関係)

後着救急隊長の任務

◎現場到着(集結場所を含む。)時の報告及び受命 指揮本部長に到着報告を行い、必要な下命を受ける。ただし、既に救急指揮所隊長が指定されている場合は、その指揮下に入る。 ◎傷病者の引継ぎ 傷病者の引継ぎを受ける場合は、搬送指示担当者から傷病者の状態など必要な事項について指示を受ける。 ◎救急隊員の増強及び救急資器材の搬送 多数傷病者発生事故の指令を受けた場合は、可能な限り救急隊員を増強するとともに、必要な資器材を積載し、指揮本部長又は救急指揮所隊長の指示する場所に搬送すること。 ◎医療機関の選定 搬送医療機関は、原則として現場指揮本部(現場救護所指揮者)の選定によること。 ◎搬送開始時における本部への報告 傷病者の搬送を開始する時には、性別、年齢、バイタルサイン及び受傷状況等の情報を本部に報告する。 ◎搬送途上における情報収集と報告 ア 傷病者から消防活動等に必要な情報及びトリアージタッグの未記入事項を聴取する。 イ 聴取した情報のうち緊急の情報については、速やかに本部に報告する。 ◎医療機関収容時の報告等 ア 傷病者を収容した場合、トリアージタッグの記入事項及び当該医療機関の受入れ可能人員等を本部に報告すること。 なお、トリアージタッグの3枚目は、医師への情報提供、診察、医療処置等に反映させるため傷病者に付けたまま医療機関に引き継ぐ。 イ 傷病者を医師に引き継ぐ場合は、現場救護所等で行った救急処置等必要な情報を医師に申し送ること。 ◎傷病者収容後の行動 傷病者を医療機関へ引継ぎ後、速やかに救急指揮所へ引き返し、トリアージタッグの2枚目複写を提供するとともに、救急指揮所隊長に収容医療機関の情報を報告する。 |