○上島町火災予防査察等に関する規程

平成16年10月1日

消防本部訓令第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 屋外における火災予防措置(第3条・第4条)

第3章 査察

第1節 通則(第5条・第6条)

第2節 査察の執行(第7条―第14条)

第4章 報告及び連絡(第15条―第17条)

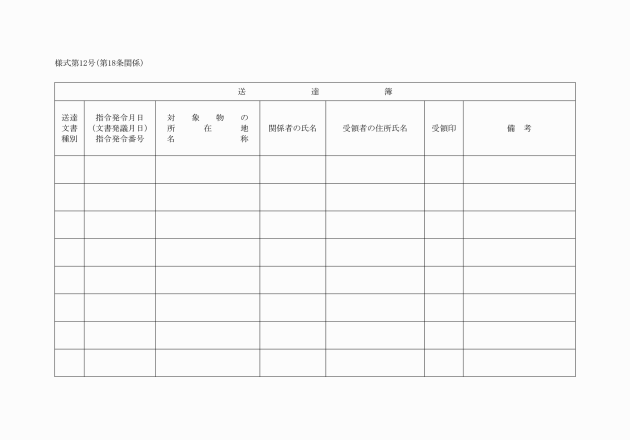

第5章 補則(第18条―第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3条、第4条及び第16条の5の規定を執行するため、必要な事項を定めるものとする。

(1) 査察 消防対象物の火災を予防するため、法第4条及び第16条の5の規定に基づく立入検査を行い、当該対象物の不備欠陥事項等について必要な措置を講じ、火災危険の排除を促すことをいう。

(2) 防火対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第6条に定める対象物で消防用設備等の設置を必要とするものをいう。

(3) 危険物製造所等 法第10条に定める危険物の製造所、貯蔵所及び危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(4) 少量危険物貯蔵取扱所 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)別表第3で定める指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(5) 指定可燃物貯蔵取扱所 上島町火災予防条例(平成16年上島町条例第166号)別表第8で定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

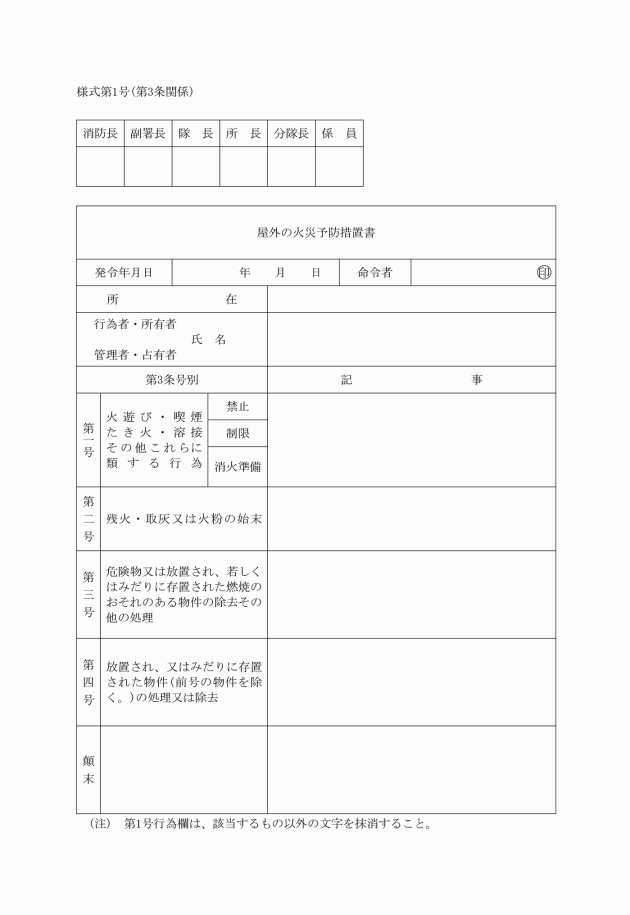

第2章 屋外における火災予防措置

(屋外の予防措置)

第3条 屋外において火災予防上の危険又は消防活動上の障害を認め、当該関係者に対して、口頭により法第3条第1項に規定する必要な措置をとるべきことを命じた場合は、屋外の火災予防措置書(様式第1号)に記録して処理するものとする。

(物件の措置等)

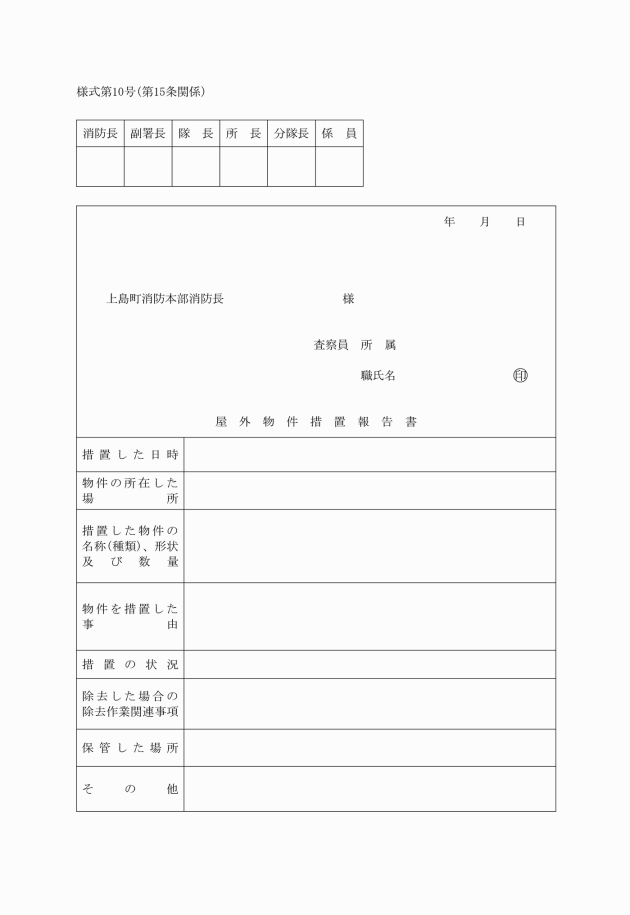

第4条 消防長は、法第3条第2項の規定に基づき、同条第1項第3号又は第4号の措置をとるべき必要を認め、措置すべき物件の状態及び所在、場所の状況等を勘案して措置の方法を決定し、所属消防職員をして必要な措置を行わせた場合の物件の除去、保管、公示、返還及び保管費等の徴収並びに処分等の手続については、別に定める。

第3章 査察

第1節 通則

(査察計画)

第5条 査察の種類は、定期査察、臨時査察及び特別査察とし、毎年度当初その年度の査察計画を樹立し、細部は、その都度決定する。

2 定期査察は、防火対象物、危険物製造所等及びそれ以外で特に必要があると認められる消防対象物に対して行い、その回数は、年1回以上とする。

3 臨時査察は、申請、届出、投書、陳情等を受理したとき、及び催物の開催等で査察を必要と認めるときに、その都度行う。

4 特別査察は、緊急に査察を行う必要があると認められるとき、その都度行う。

(査察執行上の心得)

第6条 査察員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 関係者、防火管理者、危険物保安監督者、危険物取扱者又はその他責任ある者の立会いを求めること。

(2) 正当な理由がなく立入り又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者があった場合は、査察要旨を説明し、なお応じないときは、その旨を消防長に報告し、その指示を受けること。

(3) 査察結果は、火災予防、人命安全及び消火活動上等の理由を明らかにして関係者に示すこと。

(4) 関係者の民事紛争に関与しないよう注意すること。

第2節 査察の執行

(査察事項等)

第7条 査察は、当該対象物を規制する法律の規定に基づいて、火災の予防及び火災に関連する人命安全を主眼として、その種類及び対象物の状況に応じ、次に掲げる事項の位置、構造、設備及び管理の状況等について行うものとする。

(1) 建築物その他の工作物

(2) 火気使用設備及び器具

(3) 電気施設及び器具

(4) 消防用設備等

(5) 危険物

(6) 少量危険物及び指定可燃物

(7) ガス関係施設、火薬類関係施設、放射性物質関係施設等の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵し、又は取り扱う施設

(8) 避難管理

(9) 消防計画

(10) 防火管理者、危険物保安監督者、危険物取扱者

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

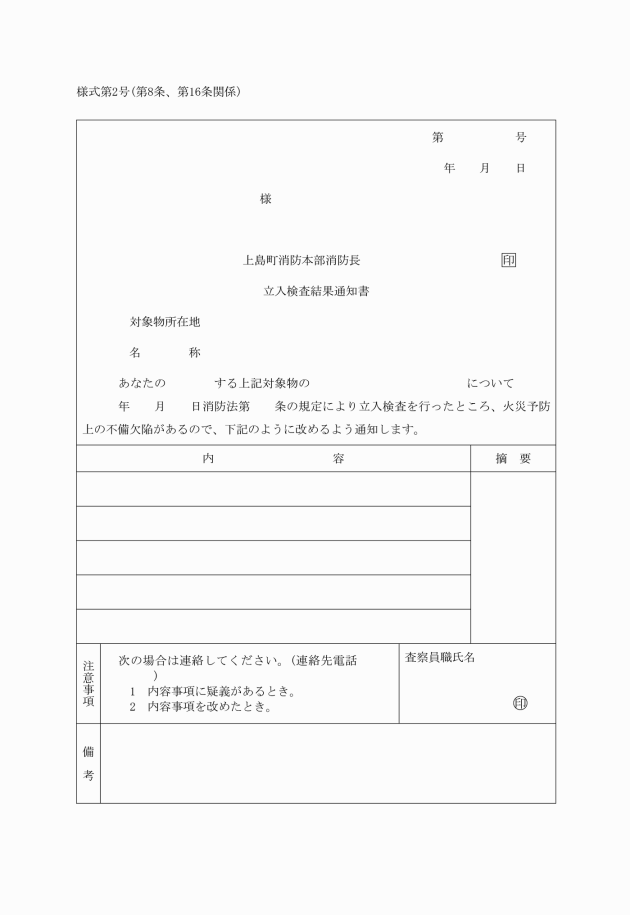

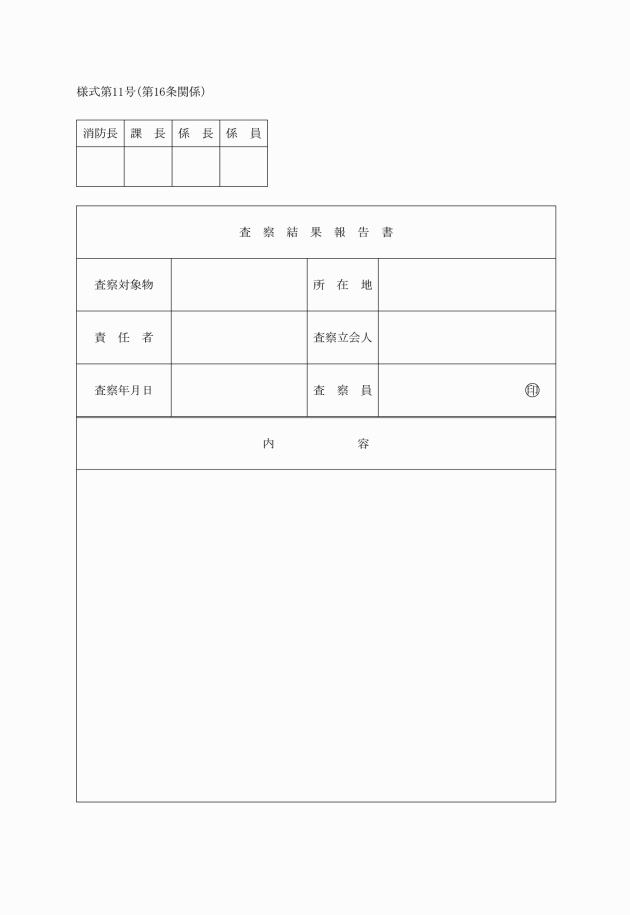

(立入検査結果通知書の交付)

第8条 査察員は、査察を行い特に必要あるときは、関係者に立入検査結果通知書(様式第2号)を交付するものとする。

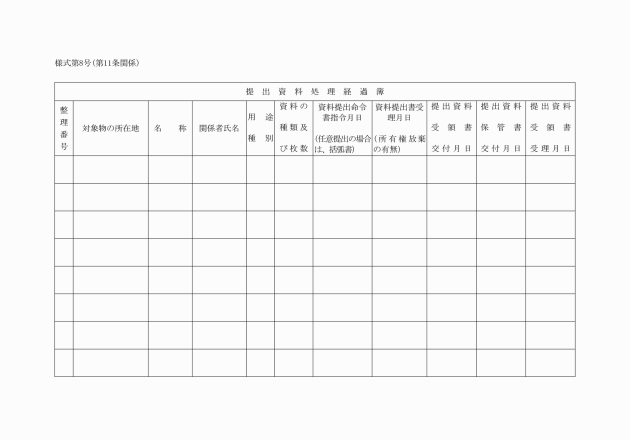

(資料の任意提出)

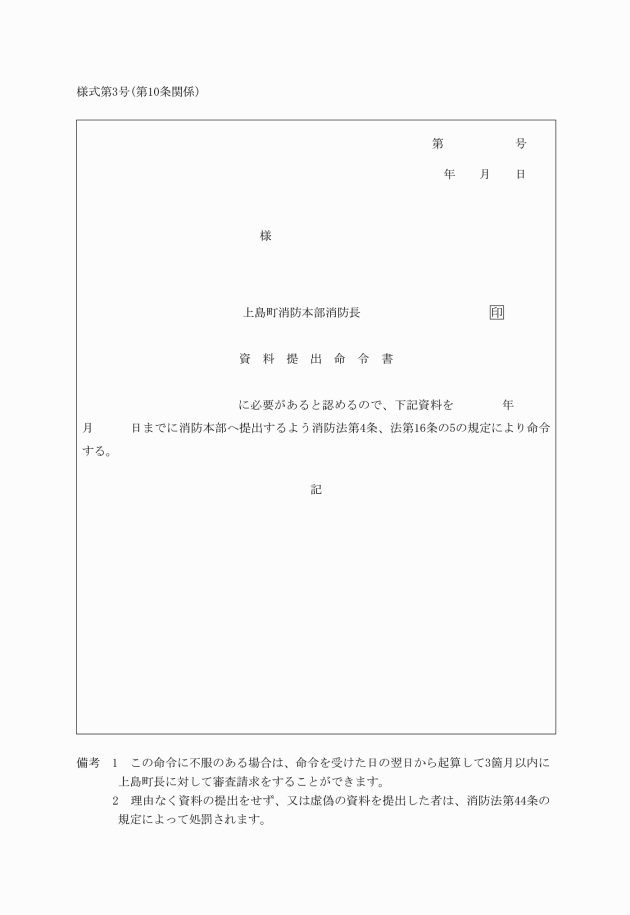

第9条 火災予防のため必要と認められる資料(消防対象物の実態を把握するため必要な既存の文書その他の物件をいう。以下同じ。)は、関係者に対して任意の提出を求めるものとする。

4 前項の規定により、提出資料保管書を交付した資料で、保管の必要がなくなったときは、提出資料保管書と引換えに提出者にこれを還付しなければならない。

(任意の報告)

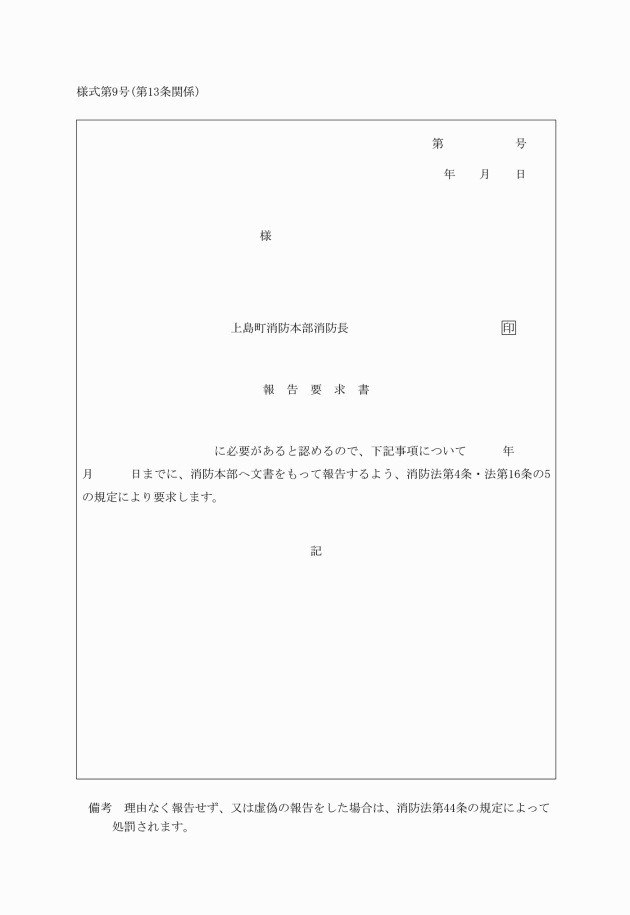

第12条 資料以外のもので火災予防上必要と認められる事項については、関係者に対し任意の報告を求めるものとする。

(査察関係資料つづり)

第14条 査察執行上の収受文書及びその他必要と認められる資料は、査察関係資料つづりにとじておかなければならない。

第4章 報告及び連絡

(関係行政機関との連絡)

第17条 査察に関し、又は査察の結果特に必要と認めるものについては、関係行政機関その他と連絡をとるものとする。

第5章 補則

(違反の措置)

第19条 消防法令違反に対する措置については、消防長の定めるところによる。

(査察回数の特例)

第20条 第5条に定める査察の回数は、特にやむを得ない事情がある場合は、消防長の承認を得てその回数を減らすことができる。

(その他)

第21条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。

附則(平成28年4月1日消防本部訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の上島町火災予防査察等に関する規程及び第2条の規定による改正前の上島町火災調査規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。